小野清秀は『神道教典』(大聖社、大正四年)で、以下のように書いている。

「神祇官の頭領神祇伯王たる白川家にては、一方には時代の趨勢に促され、一方には其の下僚たる卜部家の跋扈するより、自衛の必要上、伯家神道なるものを組織した、其の神道通国弁義に、左の如き説がある。

神道は天地の中気循環して、万物生々化々するの名にして、和漢竺は勿論、四夷八蛮、万国一般の大道なり、天地広しと雖も、万物多しと雖も、一つも其化に洩ことなく、天地も其循によらざる所なし、知る者も神道裏の人、知らぬ者も神道裏の人、鳥獣蟲魚、草木砂石の非情、皆其化に出入し、人々其神の分賦を受けて、これを心の蔵に容て魂と為ながら神の所為たることを知らざる、実に神道の大なる所なり」

月別アーカイブ: 2020年4月

副島種臣『精神教育』⑥

丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第九編以降を見ていく。

第九編「無有」である。無々不生有、有々安得無といふ自作詩に就て先生一流の世界観と倫理観を説いた。

第十編は「観道」である。「道は天地開闢以来何時も一貫して存して居るものである、開闢の時の忠孝も、今日の忠孝と変りはない、今日の忠孝は後世の忠孝である、無きものが新に発見されるのではない」とある。

副島種臣『精神教育』⑤

丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第八編以降を見ていく。

〈第八編は「日本の歴史」である。「我が国の上代は野蛮であつたなどゝいふけれども、野蛮では出来ないことが幾つもある」「元来野蛮といふことは不足といふことゝ全く意味が違ふ」「天皇様は孝あつて忠なしと言はんが如きものである、臣民は忠を重もに説きて孝に持ち込めば、孝の中で一番の孝は君に忠を尽すことである」「抑我が国の歴史は、時運の変遷社会の状態を記せるに止るが如き単純無味ならものにあらずして、世界の元始と共に存在せる徳教の真理を闡明し、白然の道義を説示せる経典なり」「我が国の成立は決して彼れ蛮族の占領、酋長の奪略に基けるが如きものあらず、厳乎たる体相、自然に出づ」「維新以来諸の詔勅常に皇祖皇宗の宏猷によりて云々と宜ふもの、見るべし我が皇徳の大綱、万世一旨、只祖宗の宏猷を崇敬し給ふに在ることを、夫れ孝は道の大本にして万善の由りて生ずる所なり」「我が日本人民、万姓の祖、之を窮むれば即ち天神に出づ、忠孝二致なし」「我が神聖にして宇内無比なる古事記、日本書紀以下の歴史は、天地開闢の初に源せる道義の教典なり。忠孝の明鑑なり、人倫の大綱を事実に明示して万世に垂るゝ天道の遺範なり」など〱ある〉

玉木正英口述「神学大意」─神籬(日守木)

玉木正英口述の「神学大意」(松岡雄渕筆記)には、以下のように書かれている。

「扨神籬と云ことは、皇天二組の霊をきつとまつり留められて、皇孫を始め奉り、万々世のすめみまを守護することの名ぞ。日と云は禁中様のこと、日つぎの御子で御代々日ぞ。其日様を覆ひ守らせらるる道の名ぞ。去によて代々御日様の御座る処はどこぞと云へば、禁裏の皇居が代々日様の御座所ぞ。(中略)とかく日本に生れたからは、善悪の別なしに朝家を守護しをほひ守ると云ことを立かひやり(ママ)、以て朝家の埋草ともなり、神になりたらば、内侍所の石の苔になりともなりて、守護の神の末座に加はるやうにと云ふことが、この伝の至極也」(カタカナをひらがなに改めた)

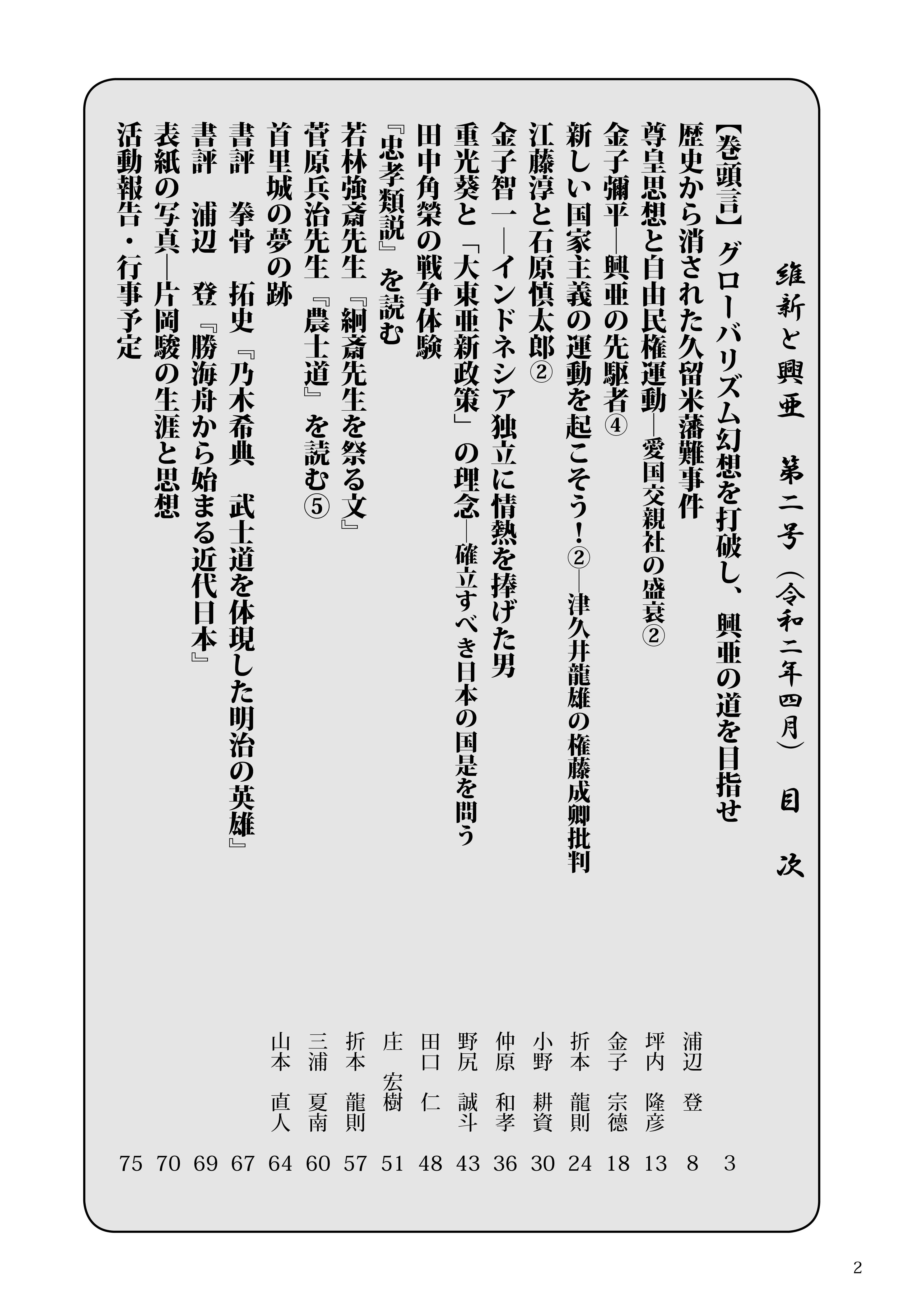

『維新と興亜』第二号を発行

弊会と大アジア研究会の合同機関紙『維新と興亜』第二号を発行しました。

ラインナップは以下の通りです。

【巻頭言】グローバリズム幻想を打破し、興亜の道を目指せ(小野耕資)

【巻頭言】グローバリズム幻想を打破し、興亜の道を目指せ(小野耕資)

歴史から消された久留米藩難事件(浦辺登)

尊皇思想と自由民権運動─愛国交親社の盛衰②(坪内隆彦)

金子彌平―興亜の先駆者④ (金子宗德)

新しい国家主義の運動を起こそう!②―津久井龍雄の権藤成卿批判(折本龍則)

江藤淳と石原慎太郎②(小野耕資)

金子智一―インドネシア独立に情熱を捧げた男(仲原和孝)

重光葵と「大東亜新政策」の理念―確立すべき日本の国是を問う(野尻誠斗)

田中角榮の戦争体験(田口仁)

『忠孝類説』を読む(庄宏樹)

若林強斎先生『絅斎先生を祭る文』(折本龍則)

菅原兵治先生『農士道』を読む⑤(三浦夏南)

首里城の夢の跡(山本直人)

書評 拳骨 拓史『乃木希典 武士道を体現した明治の英雄』

書評 浦辺 登『勝海舟から始まる近代日本』

表紙の写真─片岡駿の生涯と思想(小野耕資)

活動報告・行事予定

『維新と興亜』第2号刊行

令和2年4月、崎門学研究会・大アジア研究会合同機関誌『維新と興亜』第2号が刊行された。

目次は以下の通り。

【巻頭言】グローバリズム幻想を打破し、興亜の道を目指せ

歴史から消された久留米藩難事件

尊皇思想と自由民権運動─愛国交親社の盛衰②

金子彌平―興亜の先駆者④

新しい国家主義の運動を起こそう!②―津久井龍雄の権藤成卿批判

江藤淳と石原慎太郎②

金子智一―インドネシア独立に情熱を捧げた男

重光葵と「大東亜新政策」の理念―確立すべき日本の国是を問う

田中角榮の戦争体験

『忠孝類説』を読む

若林強斎先生『絅斎先生を祭る文』

菅原兵治先生『農士道』を読む⑤

首里城の夢の跡

書評 拳骨 拓史『乃木希典 武士道を体現した明治の英雄』

書評 浦辺 登『勝海舟から始まる近代日本』

表紙の写真─片岡駿の生涯と思想

活動報告・行事予定

柳宗悦「朝鮮の友に贈る書」百周年記念研究会のお知らせ

大正9(1920)年6月、民藝運動を起こした宗教哲学者である柳宗悦は「朝鮮の友に贈る書」を『改造』に発表し、日本の朝鮮統治を厳しく批判しました。

欧米列強の植民地支配に反発しながらも、日本も朝鮮文化に無理解な態度をとっているではないか…!朝鮮にも素晴らしい文化、芸術はある。日本がそれを理解しないでどうする。そうした自己反省の書が、「朝鮮の友に贈る書」なのです。

「朝鮮の友に贈る書」が書かれて百年。いまふたたび柳宗悦の熱き思いをひもといていきましょう。

記

日 時 令和2年5月23日(土) 午後3時~5時

形 式 Skype を利用した研究会(参加希望者は、お名前と Skype IDを下記アドレスに送信ください)

テキスト 「朝鮮の友に贈る書」(各種復刊もされていますし、青空文庫では無料公開もされています。ご自身でテキストをご準備ください。)

主 催 大アジア研究会

https://greaterasia.webnode.jp

連絡先 greaterasia0630@gmail.com

副島種臣『精神教育』④

丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第六編以降を見ていく。

〈第六編は「仁智」である。「常に智を弄すると仁は無くなる、智の極からいふときには君父なきに至るものであらう」「藤房卿とか西行とか皆智者である、己を潔うするに止まるのみである、楠公に至ては真に仁者であらう」「世界の終極を思ふやうになると、国家といふ念慮も、君父といふ念慮もないことになつてしまふ、天壊無窮、万世一系と思へばこそ、亡魂になつてゞも尽したいといふ一念が立つといふもの、これを世界の終迄考ふるやうになると、七生人間といふやうな意念がなくなつてしまふ」「人が勉強して誠を養ふと、念々皆神ならざるはなしの所まで進むこと出来る」「如何なる人と雖も平日と大平の時とは別のものである、それは心の出様から差ふ、坂上田村麿も平日家居の時には、小児と同じやうな心になつて、遊んで居つたであらうけれども、此の戦に臨んだ時には、百万の敵も睨んだばかりで辟易した」「誠の極といふものは、己の泣く時には天も泣き、己の喜ぶ時に天も喜ぶものである」「一以貫之といふ語は人によりて色々と見様が差ふけれども、天の御心を我心としで居るといふ心もちで、所謂天一致の意味であると拙者は思ふて属る」など。

第七編は「利義」である。「魂には其の師匠として差図をなさる神が止つて在らせらるゝ、即ち、魂が良知良能を作り出すにはそのお師匠さんがある筈である、このお師匠さんといふは、即ちいたゞきに来住める神である、人といふ語を日止と解した説もある、日は即ち神である」。など。〉

時局便乗屋 竹中平蔵

竹中平蔵氏が日経新聞で以下のように語っている。

今の時代は世界的に保護貿易主義が主流です。

その上最近では新型コロナウイルスの流行も相まって、人の移動について報復合戦も見られました。

この根本は社会の分断にあると思いますが、10年後にはその解消に向け、様々な工夫が見られる時代になっているでしょう。

世界はこれから数年、痛い目を見たあとに、少なくとも5年後には、解消に向けた議論が真剣にされているはずです。

新しい技術が世間に行き渡るイノベーションも、次々と起きることになるでしょう。

次世代通信規格「5G」は、技術的にはすでに確立していますが、遠隔医療などに見られるように、規制が障壁になり実用化が遅れているものもあります。

今後10年は先端技術が民間で実用化されるために、一つ一つ議論する時代になるのだと思います。

ですが、それに伴って今ある職業が急になくなるような状況もあるかもしれません。

そこで必要なのが、最低所得を保障する「ベーシックインカム」です。

人が生きていくために最低限必要な所得を保証することができれば、一度失敗しても、積極果敢に再びチャレンジできる環境になるはずです。

この記事には「社会の分断 正す十年に」という題がついている。

小泉、安倍時代を通じてさんざん社会の分断を進めてきた竹中氏が「分断」を問題視するとは片腹痛い。

竹中平蔵は新自由主義者ですらなく、時局便乗を旨とする政治屋、カネの臭いにたかるだけの存在である。

わたしはすでに竹中について以下のように書いている。手前味噌だが再掲したい。なお、わたしは第二次安倍内閣が始まった当初(いや、始まる前の選挙の時から)から安倍内閣を批判してきたことを申し添える。

安倍内閣では産業競争力会議なるものを開催し、竹中平蔵を委員として招聘し、新自由主義的な政策が練られている。安倍総理はどちらかと言えば新自由主義から遠い人物だと見られがちである。それは今回の政権奪取時にもそうであったし、小泉総理の後を継いで総理大臣になったときもそうだった。だがどちらも実際は新自由主義的な政策を実行しようとしている。安倍氏は愛国や保守を隠れ蓑に新自由主義的な政策をとる人物ではないのか。そういった意味でも安倍内閣は正当に批判される必要がある。この新自由主義と比べれば幾分ましなものの、財政出動を旨とする思想もまた、単に政府が介入したほうが、経済が活性化される場合もある、といった程度の考えであった場合、新自由主義と同じ穴のむじなだ。国を率いる立場として、その社会の構成員それぞれが生活を営めるよう苦慮するのが政治家の職務であるはずだ。それは経済的な効率よりもはるかに重んじられるべきものだ。安倍内閣はこの財政出動論と新自由主義論が奇妙に結合して成立している。

安倍内閣は第一次で「美しい国」と言っていたときより、第二次の「経済の再生」と言っている今のほうが、したたかで政治家として成長している、という見方がある。だがアベノミクスの金融緩和や成長戦略などは、大方アメリカで行われていることの後追いでしかない。むしろ第二次安倍内閣のほうが、理想を放棄した分一層対米依存を強めているという見方もできるのではないか。

竹中平蔵は新自由主義者と呼ばれることを嫌う。竹中は「経済思想から判断して政策や対応策を決めることはありえない」(『経済古典は役に立つ』5頁)といい、小泉総理にこれからは新自由主義的な政策を採用しましょうなどと言ったことは一度もないという(佐藤優、竹中平蔵『国が滅びるということ』20頁)。日々起こる問題を解決しようと努めてきただけだ、というわけである。だが、あまたある事象の中でどれを問題とし、どういう解決を図るかは、やはり思想が大きな影響を与えているのではないか。あるいは竹中にとって市場原理によって物事を解決することは自明のことだと思っている余り、それが一思想に過ぎないことが見えていないのだろうか。ところで佐藤は竹中のマルクス理解の正確さをほめたたえているわけだが(『国が滅びるということ』11~12頁)、知っていて言っているのかどうかわからないが、竹中は高校生の時期に民青に関わっていた(佐々木実『市場と権力』25~29頁)。竹中は確かにイデオロギー的に新自由主義を信じている人物ではないのかもしれない。自由放任と「神の見えざる手」の信奉者ですらなく、むしろその時々で流行りの議論に飛びつき、それを日々起こる課題に対応しているだけだ、と嘯く類の人間と言ったほうが適切だろう。竹中の比較的古い著作、例えば私の手元にある『民富論』(1994年刊行)を紐解けば、そこでは竹中はインフラなどの「社会資本」の重要性を説いたり(65頁)、自由貿易は錦の御旗ではない、というなど(172頁)、現在の竹中の印象とはまた違った側面を見ることができる。竹中が小泉内閣の時は新自由主義的な発想から政策を進め、今安倍内閣においても、「アベノミクス」のブレーンの一人となっているのは本人にとっては矛盾ではないのであろう。

土とともに生きるとは

ムスカ「終点が玉座の間とは、上出来じゃないか。ここへ来い」

シータ「ここが玉座ですって? ここはお墓よ。あなたと私の。国が滅びたのに、王だけ生きてるなんてこっけいだわ。あなたに石は渡さない!あなたはここから出ることもできずに、私と死ぬの。今は、ラピュタがなぜ滅びたのかあたしよく分かる。ゴンドアの谷の歌にあるもの。”土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう”。どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんの可哀想なロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ」

宮崎駿監督『天空の城ラピュタ』