崎門学研究会代表の折本龍則氏の『崎門学と「保建大記」―皇政復古の源流思想』の書評が、大東塾・不二歌道会の機関紙『不二』(令和元年8月号)に掲載された。ひの心を継ぐ会会長・三浦夏南氏による堂々たる書評だ。

崎門学研究会代表の折本龍則氏の『崎門学と「保建大記」―皇政復古の源流思想』の書評が、大東塾・不二歌道会の機関紙『不二』(令和元年8月号)に掲載された。ひの心を継ぐ会会長・三浦夏南氏による堂々たる書評だ。

〈新しき御代の訪れとともに、明治維新という大業の精神的支柱となった崎門学の入門書が発刊されることは、維新より時の流れること百五十年、表層の雑論より飛躍して、我が国の淵源に着目し、根本的な研究と実践が求められる我々令和の皇民にとって、誠に得難き手引きとなるものと思う。崎門学が土台とするところの朱子学は、哲学的、宇宙論的内容を多分に含み、一般に難解とされ、崎門学の必読書とされる『靖献遺言』、『保建大記』等も漢文で記されていることから、現代の日本人にとって、重要とは知りつつも親しみ難いものとされて来た。本書は著者一流の解説により崎門学の持つ「難解」の固定概念に風穴を開け、崎門先哲の求道の炎を現代に再燃させる発火点となる一冊である。

(中略)

底の浅い保守思想、国体解釈が横行する現代にあって、己の魂の深奥に沈潜して練成された真の国体学とも言うべき崎門学が持つ影響力は計り知れない。崎門の先生方が強調された「己の為の学」に背かぬよう、自らが学び続けることを誓うとともに、この入門書を通して多くの日本人が崎門の純烈なる精神に直接されることを切望する。最後に浦安市議会議員として崎門の学を政界に体現されている著者の折本氏に敬意と感謝を表して擱筆させて頂きたいと思う〉

月別アーカイブ: 2019年8月

裕仁親王殿下に伝授された『中朝事実』

乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。

乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。

乃木は、まず皇太子殿下が陸海軍少尉に任官されたことにお祝いのお言葉をかけ、「いまさら申しあげるまでもないことでありますが、皇太子となられました以上は、一層のご勉強をお願いいたします」と申し上げた。続けて乃木は、「殿下は、もはや、陸海軍の将校であらせられます。将来の大元帥であらせられます。それで、その方のご学問も、これからお励みにならねばなりません。そうしたわけで、これから殿下はなかなかお忙しくなられます。──希典が最後にお願い申し上げたいことは、どうぞ幾重にも、お身体を大切にあそばすように──ということでございます」

ここまで言うと、声がくぐもって、しばらくはジッとうつむいたきりだった。頬のあたりが、かすかに震えていた。

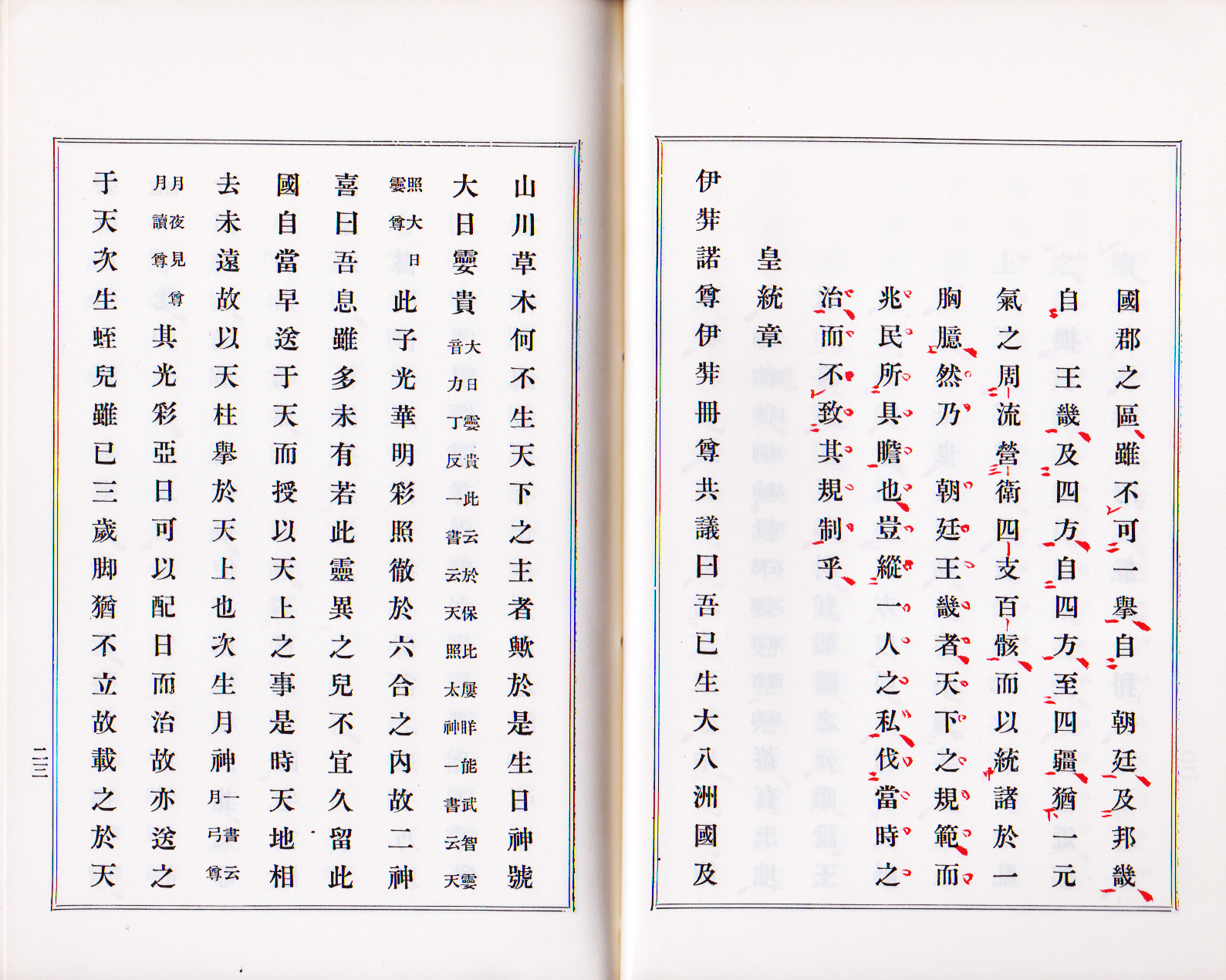

顔をあげた乃木は、「今日は、私がふだん愛読しております書物を殿下に差し上げたいと思って、ここに持って参りました。『中朝事実』という本でございまして、大切な所には私が朱点をつけておきました。ただいまのところでは、お解りにくい所も多いと思いますが、だんだんお解りになるようになります。お側の者にでも読ませておききになりますように──。この本は私がたくさん読みました本の中で一番良い本だと思いまして差し上げるのでございますが、殿下がご成人なさいますと、この本の面白味がよくお解りになると思います」

乃木の様子がなんとなく、いつもと違った感じなので、皇太子殿下は、虫が知らせたのだろうか、「院長閣下は、どこかへ行かれるのですか」とお尋ねになった。

すると、乃木は一段と声を落して、「はい──私は、ただいま、ご大葬について、英国コンノート殿下のご接伴役をおおせつかっております。コンノート殿下が英国へお帰りの途中、ずっとお供申し上げなければなりません。遠い所へ参りますので、学習院の卒業式には多分出られないと思います。それで、本日お伺いしたのでございます」と、お答えした。

それから六十六年を経た昭和五十三年十月十二日、松栄会(宮内庁OB幹部会)の拝謁があり、宮内庁総務課長を務めた大野健雄氏は陛下に近況などを申し上げる機会に恵まれた。大野氏が「先般、山鹿素行の例祭が宗参寺において執り行われました。その際、明治四十年乃木大将自筆の祭文がございまして、私ことのほか感激致しました。中朝事実をかつて献上のこともある由、聞き及びましたが……」と申し上げると、陛下は即座に、「あれは乃木の自決する直前だったのだね。自分はまだ初等科だったので中朝事実など難しいものは当時は分からなかったが、二部あった。赤丸がついており、大切にしていた」と大変懐しく、なお続けてお話なさりたいご様子だったが、後に順番を待つ人もいたので、大野氏は拝礼して辞去したという。

【書評】 小野耕資『資本主義の超克―思想史から見る日本の理想』

以下、アマゾンレビューに書いた書評を転載する。

以下、アマゾンレビューに書いた書評を転載する。

「保守派」がグローバル企業の擁護者でいいのか

評者は、共同体を破壊し、格差拡大をもたらす新自由主義に対して「保守派」が沈黙していることに、強い違和感を覚えてきた。なぜ、「保守派」は種子法廃止、水道法改正、漁業法改正など、グローバル資本や大企業の要請によって強行される制度破壊に抵抗しないのか、と。

「保守」の立場に立つ著者の問題意識も、そこにあるようだ。「冷戦が終結して久しい今、明治時代の論客に立ち返って、国民精神の観点から弱者救済や格差の是正を訴える議論がもっと出てきてもよいし、それを当然とみなすように変わっていかなければならない」(210頁)

著者が指摘するように、戦後の「保守派」が冷戦的価値観から資本主義と妥協したことには理由があるが、それでも彼らの中にすら、資本主義を克服する萌芽は見られた。ところが、いまや「保守派」の多くがグローバル企業、大企業の擁護者に転落してしまったかに見える。

そもそもわが国において、先人たちが目指してきた理想的な社会のあり方、さらに言えば國體は資本主義と相容れるものなのだろうか。著者は、國體こそが守るべき価値だと言う。

〈経済体制は経済体制でしかなく、國體はそれを超えて存在するものであるという。言い換えると、経済体制は守るべき価値ではなく、國體こそが守るべき価値の源泉ということにもなろう。経済体制は国家の実情、国家そのものが目指すべき方向、そして国家が伝統的に培ってきた価値観に従って決められるべきなのだ〉(8頁)。

〈資本主義の問題点は、それが日本社会に導入された明治期から既に一部の先覚には自覚されていた。戦前、戦後の心ある思想家の論考は、資本主義と共産主義の双方の欠点を自覚し、それに依らない國體への確信に満ちている。したがってわれわれは彼らの真摯な論考に耳を傾け、学び続ける中で日本社会のあるべき姿を描かなければならないだろう〉(7頁)

著者は、数多くの戦前の思想家の言説を紹介し、右翼、国粋主義者と呼ばれてきた人物に一人として資本主義者はいないと説く(167、168頁)。そこで挙げられるのは、西郷隆盛、頭山満、内田良平、陸羯南、三宅雪嶺、権藤成卿、北一輝、大川周明、葦津珍彦、野村秋介、三島由紀夫といった人物だ。

國體を語る「保守派」が、グローバル企業の擁護者でいいのか。本書は「保守派」の奮起を強く促している。

『崎門学報』第十五号を発行

伝統、共同体の力―資本主義は絶対の真理なのか

人は社会にさまざまな形でお世話になってようやく生きている。それはまるで社会に応援されているかのようだ。

崎門学派の徂徠学派批判

尾張藩では、第8代藩主徳川宗勝時代の寛延元(1748)年に、崎門学派の蟹養斎が藩の援助を受けて「巾下学問所」を設立した。しかし、この時代は荻生徂徠の徂徠学の勢いが強く、崎門学などの朱子学派にとっては厳しい時代であった。だからこそ、尾張崎門学は、徂徠学に対して強い抵抗姿勢を示したのである。

尾張藩では、第8代藩主徳川宗勝時代の寛延元(1748)年に、崎門学派の蟹養斎が藩の援助を受けて「巾下学問所」を設立した。しかし、この時代は荻生徂徠の徂徠学の勢いが強く、崎門学などの朱子学派にとっては厳しい時代であった。だからこそ、尾張崎門学は、徂徠学に対して強い抵抗姿勢を示したのである。

蟹養斎は『非徂徠学』『弁復古』などを著して徂徠学を批判しました。同じく崎門学派の小出慎斎は『木屑』において、「徂徠の徒」を以下のように批判している。

「猖狂自恣にして程朱を排擯す。蜉蝣大樹を憾すと云へし。これより以来、邪説横議世に熾になり、黄口白面の徒往々雷同して賢をあなどり、俗を驚し…文辞を巧にして、世好に報し時誉を求るに過さるのみ。其徒のうちにいづれの言行のいみしきやある。ひとり無用の学をするのみにあらす、却て世教の害をなす事甚し。かくのことき教を学はんよりは学なきにしかじ」

慎斎の子・小出千之斎や石川香山も徂徠学を痛烈に批判しました。田中秀樹氏は、香山による徂徠学批判のポイントは(1)道徳・修身論を軽視する徂徠学末流の詩文派は世の役に立たない「浮華の文人」である、(2)徂徠は「古義」を見誤り憶測によって議論している──との主張だと指摘し、以下のように書いている。

〈徂徠は古文辞学の立場から、……経書の古語を会得するために詩文章の実作を奨励していた。徂徠はあわせて勧善懲悪的文学観を否定していたため、詩文の製作は作者の道徳的修養とは無関係となり、漢詩文の世界に没頭する者が増え、文人社会が形成されることとなる。……石川香山の生きた一八世紀後半から一九世紀初は、まさに古文辞派が開いた学問の「趣味化余技化」が進行し、通儒・通人を自任する文人・畸人が世にあふれた時代であった。そのため、この道徳学とは関係ないところで趣味・余技としての詩文を楽しむ徂徠学末流の詩人・文人を、「躬行を努めず」「浮華放蕩に流れ」る者とする批判は、むしろ数多く見られる〉(『朱子学の時代: 治者の〈主体〉形成の思想』)

香山はまた、『聖学随筆』において徂徠学の経世派に対しても次のように批判していた。

〈学問の心得悪くして害を招く。宋曽子固『後耳目志』に唐人の語を引て、無以学術殺天下後世と云ふ詞あり。軽薄の学者分別も無く、政事経済の書を著し、麁忽人の為に取り用ひられて、大いに世の難義を作し、後代までの害を貽す事あり。渾て政事経済の事は賢人君子忠良臣の親く身に歴行ひし人の書たるものにあらざれば皆席上の空論と覚へ取に足らずとなすべし〉

崎門学研究会特別講座のご案内

崎門学研究会では山崎闇斎の高弟浅見絅斎の『靖献遺言』

記

日時 令和元年9月1日(日)13時開演 15時45分終了

場所 乃木神社(東京都港区赤坂8丁目11番27号 千代田線乃木坂駅1番出口)

講師 拳骨拓史先生(作家)

演題 乃木大将と山鹿流~維新の原動力となる思想への影響を含めて~

連絡先 折本龍則(orimoto1@gmail.com、090-