『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「石原慎太郎 『死者との黙契』(今村洋史)」の一部を紹介します。

石原先生が逝かれた。2012―2014年、先生が再び国政へ挑んだ、その祖国への止まざる愛惜の所以と、そして率いた「日本維新の会」が短命に終わった経緯を当時付き従ったものとして後世の史家のために記しておこうと思う。

2011年の東北の大震災に際し、無能と国民に対する不誠実を曝け出していた民主党政権は2012年に至り既に死に体であった。国民は政治の刷新を望み、自民党の復権のみならず、石原先生の国政復帰待望論もそこかしこから叫ばれていた。石原先生は、かつてより平沼赳夫氏率いる「たちあがれ日本(以下、たち日)」に応援団長として関わっていたが、国政復帰を模索する中、2012年秋、「たち日」の会合へ出席された。その日、さほどの広さもない会場に2百人ほどが詰めかけていた。

平沼代表から「うちの若い人たちは優秀ですよ」と聞かされ、先生が闊達な議論を期待しているのが、その表情から窺えた。しかし、それは直ぐに失望に取って変っていった。挙手して発言する若手党員が、悉く近視眼的な政局観の披歴に終始し、まともな問答にならなかった。挙句に「石原先生、是非総理になってください。石原慎太郎総理、バンザーイ」などと言い出す者も出て、端で聞いている方が恥ずかしさに顔を伏せたくなる思いだった。我々が石原慎太郎の国政復帰に向けて全く頼りにならない、むしろ足手纏いでしかないことは明らかだった。

その後、「たち日」は「太陽の党」へ衣替えし、その党首として国政復帰を決意した石原先生は「日本維新の会」との合流へのめり込んでいた。それは、たち日系だけでは勝負にならないこともあるが、何よりも合流相手の維新の橋下徹代表の存在が大きかった。

「(自分が)権力の本質が金にしか集約されない論理と、利害感覚しか持ちえない世界に別の論理と情熱を持って飛び込んでいったドン・キホーテだったことを改めて覚らされたのだ」と、かつて諦念を以て国政と訣別した石原先生の目の前に現れた橋下氏は若き日の自分と同じドン・キホーテ的人物であった。稀代の論客である橋下氏と二人して国政へ切り込んでゆく、いわば任侠映画の道行きさながらの心情がなければ先生の国政復帰への決心もなかったと思う。

その橋下氏は「維新へは石原慎太郎しか迎えたくない」と言い放っていたが、最終的には互いに惚れあっていた仲の石原先生の言を入れ、お荷物の我々も合流と相成っていた。出来上がったのは烏合の衆とも言うべき新生「日本維新の会」だったが、石原慎太郎と橋下徹の二枚看板であれば、選挙後、過半数に届かぬ自公連立政権への参画という勝算も芽がないわけではなかった。合流相手の維新幹部などは閣僚へ送り込む名簿まで用意していたという。

石原先生は「橋下氏は義経、私は義経に惚れた弁慶だ」と乾坤一擲、衆院選に臨んだが、結果は下野した民主党にすら及ばぬ野党第二党に留まり、大勝した自公の政権と連立することは叶わなかった。この選挙では橋下氏の国政進出が見合わせられ、石原・橋下の両氏が国会で轡を並べることにならなかったが、それが一年半後に両氏の袂を分かつことにつながっていった。

「私は弁慶」と石原先生は言ったが、弁慶を必要としたのは実は自分自身であって、国政の場でタッグマッチを組める相棒を必要としていた。しかし、橋下氏は国会に不在であり、その国会で相棒の役割を果たせるのは亀井静香氏以外になかった。しかし、亀井氏との共闘はその剛腕ゆえ、たち日系からも大阪系からも強烈に拒絶されてしまっていた。

こうして事実上独りで国会へ臨むこととなった石原先生だったが、率いる議員団の結束はてんでばらばらで特に大阪系の議員たちは端から従うつもりもなく「国家とか民族とか、わからへん」と言って憚らなかった。また上程される法案についても党は是々非々と言いながら、場当たり的な一貫性にかける対応に終始し、混乱した間抜けな議員などは反対すべきところを間違って賛成へ立ち上がり、後ろから「座れ、バカ」と怒鳴られる始末だった。

通常国会の最中、心労によるものか石原先生は軽症とはいえ脳梗塞を患い、しばらく登院出来ず、一方の橋下氏は自身の慰安婦発言の火消しに追われていた。アベノミクスを掲げる安倍政権が勢いに乗る中、維新は国会で存在感を増すどころか、自民にも民主にも秋波を送る愚行を繰り返し、益々自らの立ち位置をあやふやなものにしていった。筆者が、たち日系の維新幹部に「本当に民主党の連中と組もうと思っているのですか」と問うと「民主党の右派と組んで二大政党を目指すのだよ」とあっさり言われ、過日の「たちあがれ日本」はアンチ民主党が出発点ではなかったかと唖然としたものだった。

2013年7月参院選が行われる頃には維新は国政進出時の勢いを失い、とても橋下出馬というカードを切れる状況ではなかった。石原先生はこの時も橋下氏の出馬を望む、という発言をしたが、そこに当初のような熱を感じなかったのは筆者だけだろうか。当然ながら参院選は惨敗し、維新の内部、特に大阪系からは何処かと手を握らなければという焦燥が一層強まっていた。

そうして2013年~2014年にかけて、維新内部の相克は変わらず、民主党やみんなの党との合併を画策する維新の一部勢力にとって、たち日系は如何にも目障りな存在になっていった。今でも年末になると政党交付金目当ての合従連衡が繰り広げられるが、当時の維新も例に洩れず、年末に向けた2013年10月には、他党との合従を急いだ連中による平沼降ろしのクーデター未遂の騒動が起こっていた。それは結局、扇動に失敗した東国原英夫氏が議員辞職するという、大山鳴動して鼠一匹という結末だったが。

内ゲバに終始する維新という政党に石原先生が留まり続けたのは、やはり橋下徹という傑物に対する思い入れが依然として強かったからに違いない。その道行きとまで惚れ込んだ橋下氏と訣別する直接的な契機は原発輸出の原子力協定の国会採決を巡ってだった。橋下氏はその原子力協定には反対だった。

最後の盟友だった亀井静香氏は原発を廃止するという意見で、その代替に太陽光発電を考え、自ら発電会社を立ち上げたほどだったが、石原先生との友誼は変わらぬものだった。故に橋下氏とエネルギー政策について意見が違っていたとしても、それが先生と氏が訣別する理由にはならない。

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「国家の物語」を取り戻せ(北神圭朗)」の一部を紹介します。

憲法に御誓文の五か条を入れ込むべきだ

── 北神議員は国難を乗り切るためには、「国家」を強化しなければならないと主張しています。

北神 戦後の日本では「国家」の重要性が忘れられてきました。「国家」を強調することは戦争につながるといった間違った考え方に縛られています。

「国民」が日本という「国家」を意識し、「国家」に愛情を持ち、「国家」の発展に強烈な責任を負わなければ、日本が現在直面している課題も乗り越えられません。そして、日本が大国として生き残っていくためには、「国家の物語」を回復する必要があります。歴史とは、その民族や国家が実際に体験してきた記録です。日本人が何を目指してきたのか。危機にどのように対応してきたのか。日本民族の「物語」を振り返り、それを理解することによって、日本人の理想の姿が浮かび上がってきます。

「国家の骨格」(象の森書房)にも書きましたが、わが国の歴史を俯瞰すると、わが国が横暴に振る舞う国家に対し、厳然たる独立を守り、対等な関係を求めてきたことがわかります。

例えば、わが国は国力だけでなく、文明の水準においてもはるか上だった隋の帝国に対して、対等外交を展開しました。聖徳太子は隋の煬帝に「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙なきや」との国書を突きつけたのです。これが自主独立の原点であり、その姿勢は蒙古襲来の時も、明治維新の時も貫かれました。また、わが国は覇権的な文明に抵抗しつつ、独自の洗練された文化文明を育成継承してきたのです。

敗戦によって、「国家の物語」は断絶してしまったと考えがちです。しかし、物語は連続しているのです。それを示すのが、1946年正月に、昭和天皇が「新日本建設に関する詔書」を発せられ、冒頭に明治元年の「五箇条御誓文」が掲げられたことです。御誓文という明治の初心、さらには神武天皇の建国の精神に立ち返ることによって、戦争に敗けても「国家の物語」が連続していることを国民とともに確認されたのです。その意味で御誓文はわが国の国是であり、憲法には三大基本原理に加えて、御誓文の五か条を入れ込むべきだと思います。

歴史を俯瞰して「国家の物語」を学ぶのと同時に、わが国の偉大な先人のことを学ぶことが極めて重要だと思います。

日本の立派な先人たちの生き様を、小学校から、熱をもって、わかりやすく教えるべきです。わが国には、偉大な先人がいたことを知ることによって、「自分もこうした先人のように立派な人間になりたい」という気持ちが起きます。その結果、愛国心を涵養することができるのです。第一次安倍政権時代に、私は野党議員として伊吹文明文科大臣に質問し、先人教育の必要性について訴えたところ、学習指導要領に入れてくれました。

日本人自身が望んだ経済優先路線

── 現在、日米は対等の関係とは言えません。アメリカと協調して台頭する中国を抑え込むことは必要だと思いますが、日本はアメリカに追随するばかりで、主体的な立場をとることができなくなっています。

北神 戦後の政治指導者の多くは、真の主権国家、自主独立を目指すことに熱意を示してきませんでした。東西冷戦構造の中で、基本的には安全保障をアメリカに委ね、自分たちは経済を優先して福利厚生を追求するという路線を歩んできたのです。こうした路線は国民が望んだ結果でもあります。国民が「経済を犠牲にしても、場合によっては命をかけてでも、己の足で立ちたい」と心から願ったならば、日本外交は違ったものとなっていたでしょう。

これに対して、中国はソ連に追随することもなく、アメリカに対抗して自主独立路線を歩んできました。いまや中国はアメリカとも横綱相撲をとるだけの力を持つに至りました。

それでも、自主独立を模索した総理がいなかったわけではありません。その一人が、安保改定によって日本の自立を目指した岸信介総理です。しかし、岸政権の後を継いだ池田勇人政権は「寛容と忍耐」というキャッチフレーズを掲げ、経済を優先しました。その後、中曽根政権、安倍政権などの例外はありますが、基本的には経済優先の流れが続いてきたのです。

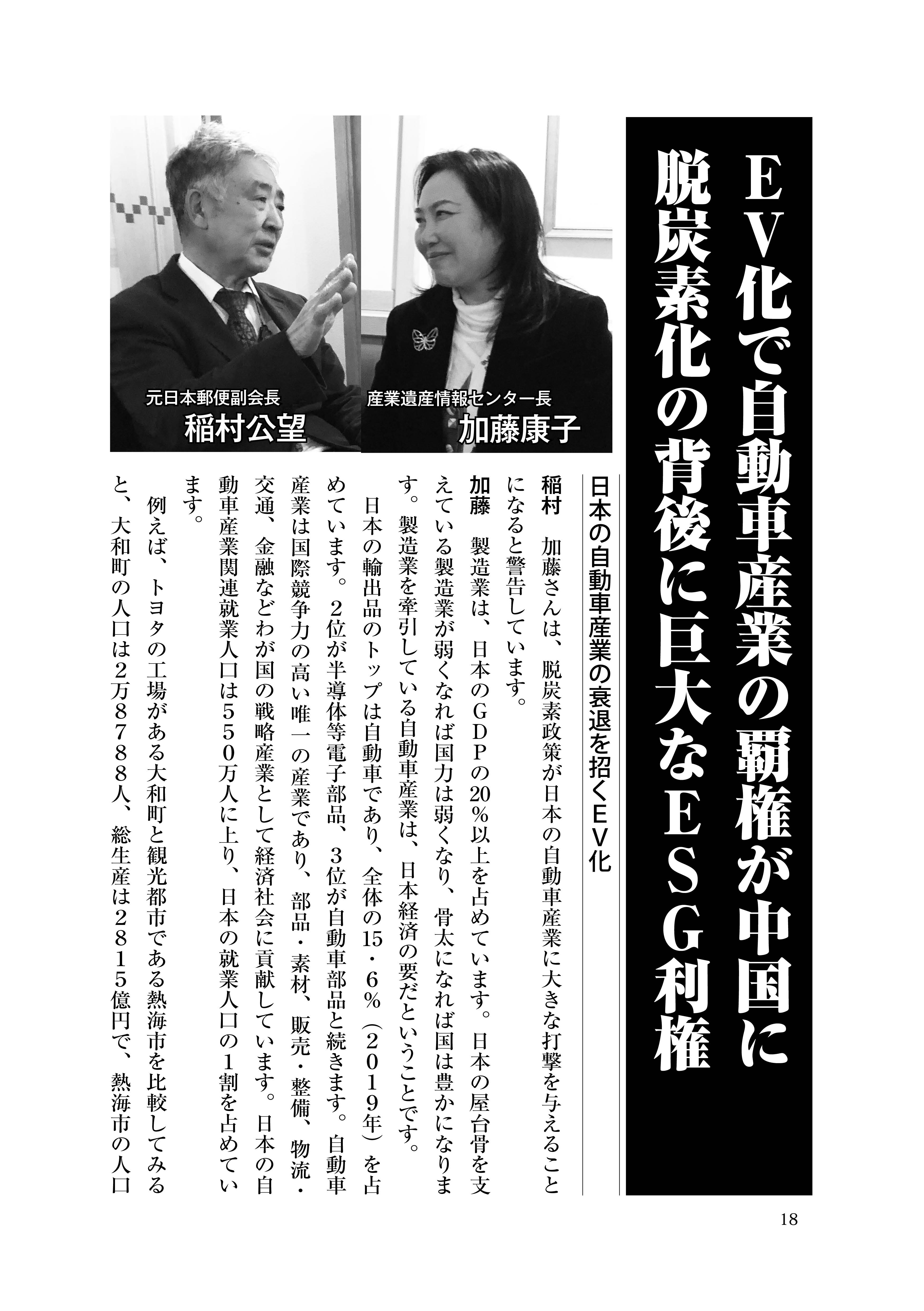

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「対談 EV化で自動車産業の覇権が中国に 脱炭素化の背後に巨大なESG利権(加藤康子×稲村公望)」の一部を紹介します。

日本の自動車産業の衰退を招くEV化

稲村 加藤さんは、脱炭素政策が日本の自動車産業に大きな打撃を与えることになると警告しています。

加藤 製造業は、日本のGDPの20%以上を占めています。日本の屋台骨を支えている製造業が弱くなれば国力は弱くなり、骨太になれば国は豊かになります。製造業を牽引している自動車産業は、日本経済の要だということです。

日本の輸出品のトップは自動車であり、全体の15・6%(2019年)を占めています。2位が半導体等電子部品、3位が自動車部品と続きます。自動車産業は国際競争力の高い唯一の産業であり、部品・素材、販売・整備、物流・交通、金融などわが国の戦略産業として経済社会に貢献しています。日本の自動車産業関連就業人口は550万人に上り、日本の就業人口の1割を占めています。

例えば、トヨタの工場がある大和町と観光都市である熱海市を比較してみると、大和町の人口は2万8788人、総生産は2815億円で、熱海市の人口は3万7576人、総生産は1427億円です。つまり、熱海の人口は大和町の1・3倍ですが、総生産は大和町の半分なのです。大和町の総生産の68・5%を占めているのが、製造業です。同様に、スバルの工場がある太田市と観光都市の那覇市を比較してみても、太田市の方が人口は10万人も少ないのですが、総生産はほぼ同じです。政府は「インバウンド」「観光」の重要性を強調していますが、実際には製造業が存在することによる地域経済に与えるインパクトが非常に大きいということです。

自動車産業、部品工場、それを支える素材工場が日本からなくなった後の日本経済は、見るに耐えない悲惨な状況に陥るでしょう。コロナで落ち込んだ日本経済が、コロナ後どのように回復するか、注目されていますが、自動車産業の国内生産の回復は経済に直結しています。日本の基幹産業であり、国力そのものです。

わが国のGDPは、すでに中国に抜かれて世界第3位となり、やがてインドにも抜かれると予想されています。このまま舵取りをあやまれば、日本は凋落の一途をたどり、インドネシア、ベトナム、韓国にも抜かれ、やがて世界7位、8位に転落してしまうのではないかと懸念されています。今こそ、政府が「国を富ませ、国民を豊かにする」という国家目標を前面に掲げなければならないのです。

ところが、昨今の政権では、「国を富ませ、国民を豊かにする」という国家目標より、選挙むけに耳障りのよい「脱炭素」や「分配」を掲げています。私はそれに強い危機感を覚えています。厳しい国際競争社会のなかで、私たちの国が未来に成長するためには、困難な問題を解決しなければなりません。私には、指導者たちが問題にがっつり向き合うよりも、国民を甘やかし、国富を切り崩す政策を選択しているように見えます。

菅前総理は2020年10月26日の所信表明演説で、国内の温室効果ガスの排出を2050年までに「実質ゼロ」とする方針を表明しました。この所信表明演説には、グリーンやデジタル、そして農業や観光は出てきても、日本の屋台骨を支えている製造業が出てきませんでした。農業や観光とデジタルだけで国民を養っていけるのでしょうか?

しかも、菅政権で環境大臣を務めた小泉進次郎氏は、カーボンニュートラルの目標達成のために、日本の基幹産業である自動車産業を脱炭素政策の目玉にあげ、ガソリン車の国内新車販売を事実上禁止する議論を展開したのです。ガソリン車がEV車に置き換われば、エンジンとトランスミッションが、電池とモーターに変わります。EV車においては、リチウムイオン電池がコストの4割を占めています。日本国内でリチウムイオン電池を製造できればいいのですが、電池の原料となるレアアースは中国が握っています。つまり、EV車に変われば、その心臓部を中国に握られてしまうということです。

中国は「中国製造2025」を掲げ、自動車強国を目指してきましたが、なかなか達成できませんでした。エンジンを製造するには非常に高い技術力が求められるからです。

自動車のエンジンを設計できる技術者がいるのは、日本とアメリカとドイツだけです。特に日本は世界一のエンジン技術を持っています。EV車になれば、こうした世界に誇る技術を生かせなくなり、100年以上も努力して築いてきた自動車メーカーのノウハウが産業構造の転換で失われてしまう危険性があります。

また中国がどれほどがんばったところで、中国ブランドの自動車は世界の市場ではなかなか売れません。しかしEVでは電池産業で世界市場のシェアを握る事ができます。

つまり、中国はEV車の心臓部である電池を握ることによって、自動車産業の覇権を握ろうとしているのです。メード・イン・チャイナの自動車を世界のマーケットに輸出することはできなくても、その心臓部を握ることによって自動車産業をコントロールすることができます。EV化によって中国が自動車産業の支配者になれば、日本の自動車産業は衰退していきます。その結果、多くの雇用が失われ国の基幹産業を失うことになるでしょう。

脱炭素政策は、舵取りを誤ると、日本の自動車産業だけではなく日本経済を自らの手で潰すものです。企業がつぶれても政治家は責任をとることはできません。

日本の製造業を苦しめる電力コスト

稲村 こうした危機感から『EV(電気自動車)推進の罠 「脱炭素」政策の嘘』(ワニブックス)を上梓されたのですね。

加藤 そうです。私は大学時代から産業史や企業城下町の研究をし、ある産業に依存している地域が、その産業がなくなったときに、急速に疲弊していくのを目の当たりにしました。地域の営みがなくなれば、コミュニティは一瞬にして崩壊していきます。営みのないところに豊かな暮らしは生まれませんし、営みがなくなれば若年層も流出していきます。

特に製造業は、国家の繁栄にとって極めて重要です。大英帝国も製造拠点を失ったときに凋落していきました。日本から製造業がなくなることは、日本の経済基盤そのものを揺るがすことになります。

稲村 中国はヨーロッパの自動車産業とも連携しているように見えます。

加藤 すでにヨーロッパの自動車メーカーの生産の大部分が、中国に移っています。ボルボは中国の浙江吉利控股集団の傘下になっています。また、トヨタと世界のトップシェアを争ってきたVWは、トヨタを標的にしているとの指摘もあります。

稲村 特にメルケル政権時代のドイツは中国との関係を強化していました。ドイツ人には中国に対する幻想があるのかもしれません。

加藤 政府は2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減するという目標を掲げていますが、電力コストの上昇は国民生活を圧迫するだけではなく、日本企業の国際競争力を弱めることになります。

電力コストは、製品コストに直接跳ね返ります。日本の電力コストが上昇していけば、日本で製造してももうからなくなりますから、新しい設備投資をすることが難しくなり、製造業は海外に移らざるを得なくなります。その結果、多くの雇用が失われます。

現在でも日本の産業用電力は世界で一番高いのです。日本では、一つの自動車工場で毎月5億円の電力が、製鉄所では8億円の電力が使われています。日本の産業用電力は kWh(キロワットアワー)当たり18円で、ドイツの3倍です。中国、韓国も日本の半分以下の料金です。

中国では48基の原子力発電所が稼働しており、さらに45の新たな原発の建設を計画しています。また、中国は石炭火力発電所を次々に建設し、製造業のために安価な産業用電力確保に取り組んでいるのです。中国は世界のCO2排出量の3割を占めているにもかかわらず、製造業強化の手を緩めることはありません。

ドイツもまた、国内産業の競争力を維持するために、戦略的に重要な鉄鋼などの電力多消費産業の電気料金を減免して、安価な電気料金を実現しています。日本も戦略的に重要な製造業に対してこうした減免措置を講ずるべきです。

問題は電気料金だけではありません。日本は土地、税金、社会保障費などすべてにおいて高く、さらに日本には厳しい労働規制、環境規制があります。

小泉環境大臣の脱炭素化は水野弘道氏の入れ知恵?

稲村 脱炭素政策は、日本の製造業を破壊し、国を亡ぼす政策です。なぜ、このような愚かな政策が推進されるようになったのか。

脱炭素政策に舵を切った菅前総理や小泉進次郎氏の背後には、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資で利益を得る人々がいるとも囁かれています。例えば、2020年9月に1100円程度であった再生エネルギー企業レノバの株価は、今年1月上旬に4000円前後まで上昇しました。このESG投資の仕掛け人が、イーロン・マスク氏が率いるアメリカのEV大手テスラの社外取締役を務める水野弘道氏だと言われています。彼は、小泉氏に取り入り、脱炭素化や温室効果ガス削減目標の策定などを入れ知恵してきたとも報じられています。世界最大の資産運用会社ブラック・ロックのラリー・フィンクCEOを菅前総理に紹介したのも水野氏だと言われています。

イギリスの投資ファンド出身の水野氏は、安倍政権時代に年金マネーを運用する「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」の最高投資責任者に抜擢されています。

加藤 なるほど。そして、テスラの社外取締役に就任し、経済産業省の参与になり、国連の気候変動特使にもなった。その影響は霞が関でも永田町でも絶大で、政府は急進的な脱炭素政策に舵をきったというわけですね。水野さんは「現在トヨタの時価総額は20兆円に対しテスラは40兆円、日本の自動車メーカー9社の時価を合わせてもテスラに及ばない」など、EV化への期待が株価に表れていることを強調されたようです。

こうした発言に呼応するように、小泉さんは「今後世界中で投資が継続的に増える分野は脱炭素の市場以外にはないと思います」(『中央公論』2021年3月号)などと語っていました。

そして、安倍政権との差別化を図りたい菅前総理に対して、水野氏は「日本が中国より10年早い目標を立てるのはまったく不可能ではなく、しかも表明した瞬間に国連や国際社会で菅総理の名前が知られることになる」と口説き落としたとも言われています。

稲村 脱炭素政策は、脱炭素に関わる企業の株価を上げるためだけにしか見えません。ESG投資では投資家や上場企業が利益を得ているだけではなく、コンサルティング企業が深く関わっています。マッキンゼーなどのコンサルティング会社は、ESGコンサルティングで利益を上げています。

加藤 ESGのSはSocialのSで人権も含んでいます。しかし、重視されているのは環境だけで、金融機関は人権をまったく重視していない。結果的に中国による人権侵害を容認する結果を招きかねません。例えば、太陽光パネルに不可欠な材料であるポリシリコンの約5割が新疆ウイグル自治区で生産されており、その生産には強制労働が利用されている疑いがあります。これについて質問を受けた小泉さんは、「情報収集をしっかりやりたい」と語るのみでした。

また、メディアは脱炭素礼賛報道を繰り返すばかりで、SDGs、ESGが利権の温床になっていることを報じようとしません。それどころか、メディアもESG投資の利権に組み込まれているようにさえ見えます。実際、日経新聞は特にひどい。新聞紙面を見ても脱炭素、ESG、SDGsがいくつ出てくるか。報じることによって企業の株価に影響を与え、株価をあげる。そして、日経BPコンサルティングはそれに絡めて企業のブランディングのコンサルティングまでしています。

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「環境原理主義が日本を亡ぼす 「気候産業複合体」の利権構造(有馬純)」の一部を紹介します。

「グレタさんには、毎日の水の確保にも苦労している人の実態を見てもらいたい」

── 毎朝テレビをつけると、「SDGs」を連呼しています。しかし、SDGsには貧困、飢餓、健康と福祉、教育など17の目標があるにもかかわらず、取り上げられるテーマは気候変動ばかりです。

有馬 国連が世界50万人以上の人を対象に「17の目標のうち、自分にとって重要なものを5つまで挙げてください」というアンケート調査を行いました。結果は、世界全体で見ると、第1位が教育、第2位が保健・福祉、第3位が雇用で、気候変動は第9位でした。国別に見ると、スウェーデンでは気候変動が第1位でしたが、中国では第15位でした。

国際社会が抱えている課題は多種多様であり、温暖化問題はその一つに過ぎないということです。実際、温暖化で死んでいる人よりも、貧困や飢餓で死んでいる人の方がよほど多いのです。貧しい国であるほど、温暖化問題より貧困や飢餓の問題を優先するのが常識です。環境活動家グレタ・トゥーンベリさんに象徴されるように、「温暖化防止が全てに優先される課題である」という議論は、そうした常識から乖離しているように思います。

「衣食足りて礼節を知る」と言いますが、グレタさんの出身国であるスウェーデンをはじめ、欧州は一人当たりの所得が高い成熟社会であり、経済成長よりも環境価値に関心が高いのは当然です。

2019年9月の国連気候行動サミットで、グレタさんは「あなた方が話すことは、お金のことや、永遠に続く経済成長というおとぎ話ばかり。よく、そんなことが言えますね」と語りましたが、私は豊かな国で生まれ育った人の傲慢だと感じました。グレタさんの発言を、日々の生活に苦しむ途上国の人たちが聞いたら、どう感じるでしょうか。実際、2020年のCOP25(気候変動枠組条約第25回締結国会議)に参加していたインド産業連盟の関係者は、「グレタさんには、毎日の水の確保にも苦労している人の実態を見てもらいたい」と言っていました。プーチン大統領がグレタさんについて「世界の複雑さや多様性がわかっていない」と述べたのも当然です。

各国の状況によって優先すべき課題が異なるという現実を見ないで、温暖化問題が最大の課題だという前提で議論したとしても、途上国には受け入れられません。「先進国だけで勝手にやってください」ということになりかねません。しかし、温室効果ガス増加の最大要因は、途上国のエネルギー需要によって生じる排出増であり、どんなに先進国が頑張っても、途上国の協力なしでは解決できません。

もちろん途上国でも、温暖化が原因で干ばつが起きたり、台風が激甚化したりするなどの異常気象によって被害を受けることがあります。途上国が温暖化問題を重視していないということではありません。しかし、それ以上に優先すべき課題があるということです。

私は、COPにも16回参加し、温暖化問題に取り組まなければならないと考えていますが、グレタさんのような環境原理主義によって、かえって課題の追求自体が腰折れしてしまうことを懸念しているのです。

道徳的高みに立って説教するヨーロッパ

── ヨーロッパで環境原理主義が台頭したのはなぜですか。

有馬 環境問題に特化した緑の党などの政治的影響力が強いのは、ヨーロッパ特有の現象です。アメリカは先住民を征服し、自然を切り開いて国を形成してきましたが、ヨーロッパは伝統的に自然との共生といった価値を重視します。ドイツ人のエコロジー志向は、18世紀のロマン主義にさかのぼるとも指摘されています。

ヨーロッパの環境運動は、キリスト教一神教文化の影響を受けているようにも思います。ヨーロッパの環境関係者の発言を聞いていると、「自分たちこそが地球環境のことを真剣に考えており、世界に範を示すとともに、他国を導かねばならない」という唯我独尊性を感じることがあります。ヨーロッパが道徳的高みに立ち、意識の低い国々を指導するという布教的な意識です。彼らは、意見の異なる人を「温暖化懐疑論者・否定論者」として糾弾します。かつて十字軍を派遣して異教を征服した宗教的熱意を彷彿とさせます。

ソ連が崩壊した1990年以降、マルクス主義の退潮と軌を一にして地球温暖化を中心とした環境原理主義が台頭しました。マルクス主義思想を信奉していた人たちの多くが、冷戦終結後に大挙して環境の世界に入ってきたからです。温室効果ガス削減のために、排出枠を割り当てるという発想も計画経済的です。もともと緑の党の創設メンバーには、ヘルベルト・マルクーゼらの新左翼の影響を受けた人たちが入っていました。緑の党のDNAには、反核、反原発があるのです。「環境活動家はスイカである」という「なぞかけ」があります。その心は「外側は緑だが、中は赤い」です。

「気候産業複合体」の利権構造

── ESG投資をめぐる環境利権が拡大し、それが各国の政策に影響を与えているとも指摘されています。

有馬 確かに、環境原理主義はいまや単なるイデオロギーではなく、巨大な利益共同体を形成しています。英国のジャーナリスト、ルパート・ダーウォール氏は『緑の専制』の中で、それを「気候産業複合体」と名付けています。

この気候産業複合体はいまや原子力ムラ以上に強固な利益共同体になっているのです。政治家、官僚、学者、環境活動家、再生エネルギー産業、ロビイスト、メディア、金融界がネットワークを組んで、各国政府の政策に影響を及ぼしています。その尖兵となっているのが、グリーンピースなどの環境NGOです。

彼らは、地球温暖化のリスクを煽り、温暖化対策のコストを過小評価しています。学界がそうした主張の論文を量産する中で、気候変動政府間パネル(IPCC)の報告書などにも、彼らの主張が引用されるようになり、偏った方向に進んでいくのです。

環境NGOなどに資金提供しているのは、再生可能エネルギーで利益を得るセクターばかりではありません。アメリカ西海岸のIT長者やヘッジファンドたちも資金提供しています。本来中立的であるべきメディアも、温暖化の恐怖を煽るようなセンセーショナルな報道をすることによって、視聴者や購読者を増やそうとします。

── 芸能人やセレブもSDGsの合唱に加わっています。

有馬 「地球温暖化防止」は「動物愛護」と同じように、スローガンとして非の打ちどころがありません。温暖化対策によってエネルギーコストが上がったところで、セレブたちは困りません。しかし、世界には電気料金が上がって困る人たちが大勢います。

福島原発事故の後、原発停止による電気料金上昇の懸念に対して、坂本龍一氏は「たかが電気のために」と言い放ちましたが、思い上がった発言と批判されても仕方がありません。

しかも、富裕層にとっては、環境問題への資金提供が自分たちの富への攻撃を避ける免罪符となっているのです。例えば、グレタさんが、すべての化石燃料関連投資の差し止めを求める公開書簡を発出したとき、賛同者として、レオナルド・ディカプリオ氏やラッセル・クロウ氏などが名を連ねていました。

ただ、現在環境原理主義が台頭し、気候産業複合体が強固になっていますが、これが長続きするとは限りません。2021年には、気候変動について野心的な目標が語られ、「気候変動に取り組まなければいけない」という空気が支配し、一種の「環境バブル」といった様相を呈していますが、それが幻想だとわかれば、あっと言う間にそれははじけるでしょう。

金融機関や投資家たちは、いまはESG投資に莫大な投資資金をつぎ込んでいますが、彼らは足の速い人達です。流れが変われば一気にESG投資から手を引いてしまうかもしれません。

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「特集 亡国のSDGs=環境原理主義 中国の高笑いが聞こえる」のリードを紹介します。

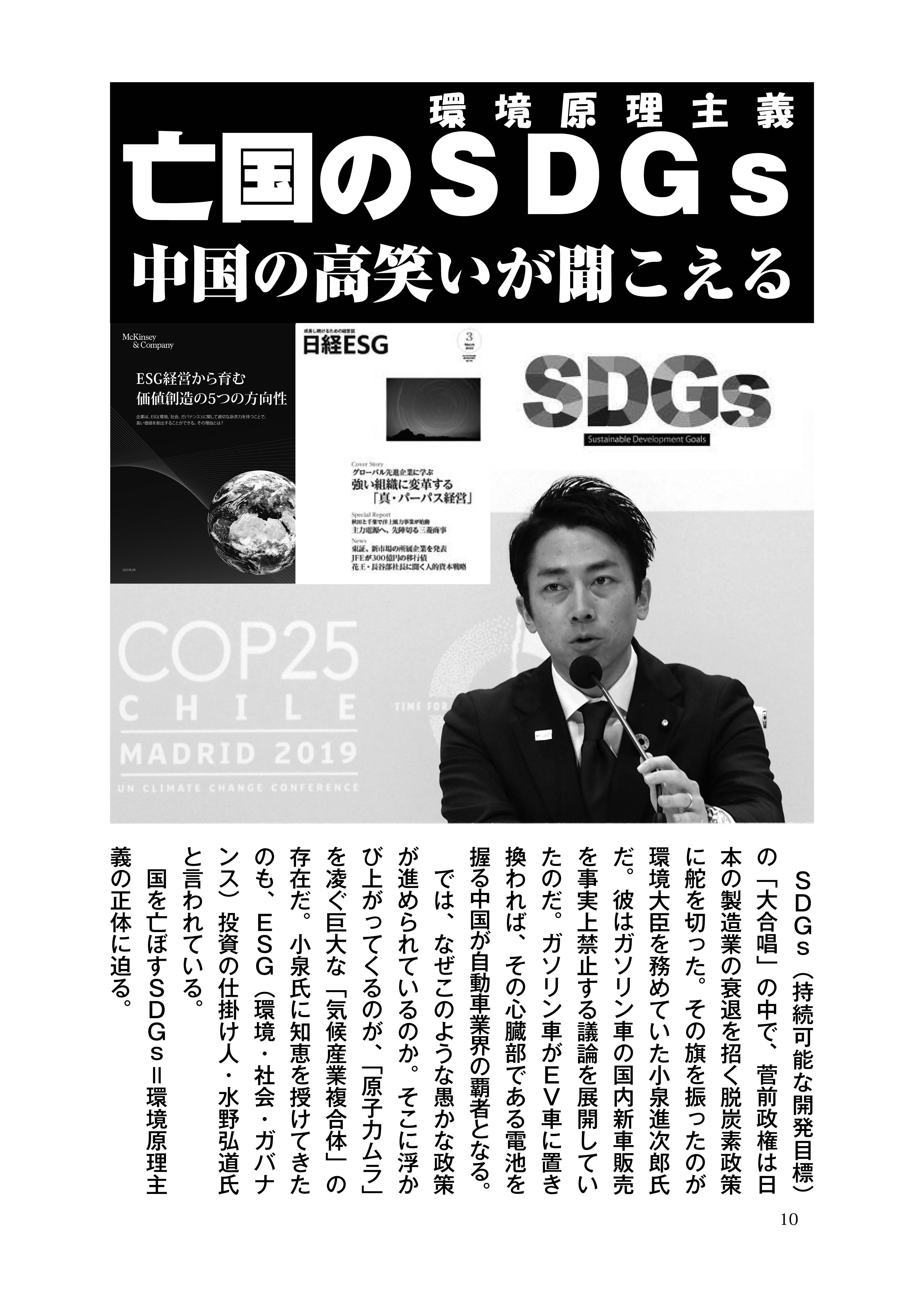

SDGs(持続可能な開発目標)の「大合唱」の中で、菅前政権は日本の製造業の衰退を招く脱炭素政策に舵を切った。その旗を振ったのが環境大臣を務めていた小泉進次郎氏だ。彼はガソリン車の国内新車販売を事実上禁止する議論を展開していたのだ。ガソリン車がEV車に置き換われば、その心臓部である電池を握る中国が自動車業界の覇者となる。

では、なぜこのような愚かな政策が進められているのか。そこに浮かび上がってくるのが、「原子力ムラ」を凌ぐ巨大な「気候産業複合体」の存在だ。小泉氏に知恵を授けてきたのも、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の仕掛け人・水野弘道氏と言われている。

国を亡ぼすSDGs=環境原理主義の正体に迫る。

道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)