■河上肇のナショナリズムとマルクス主義

昭和八年十月、マルクス主義者河上肇は懲役五年の思想犯として小管刑務所に着いた。このとき五十五歳。この年にして三畳一間の生活に甘んじることになったわけだが、意外にも河上は明るかった。

ありがたいことに便所は水洗だ。この便器をイスにして、洗面台を机にして河上は日々の記録をつけ出す。

「これが向こう三年間のおれの幽閉所か。よしよし持ちこたえてみせるぞ!」

獄中で河上が愛読したのは陶淵明の漢詩であった。繰り返し繰り返し低唱し、その詩の韻律を味わった。その後は陸放翁(陸游)の詩を愛す。陶淵明も陸放翁も愛国詩人とも呼ぶべき存在である。同郷の吉田松陰を生涯敬愛した河上にとって、マルクス主義と愛国主義は両立するものであった。

河上は晩年、『自叙伝』で「私はマルクス主義者として立っていた当時でも、曾て日本国を忘れたり日本人を嫌ったりしたことはない。寧ろ日本人全体の幸福、日本国家の隆盛を念とすればこそ、私は一日も早くこの国をソヴィエト組織に改善せんことを熱望したのである」という。

河上にとって、ナショナリズムとマルクス主義は両立可能なものであり、最後までナショナリズムを捨てることはなかった。

「愛国心というものを忘れないでいて下さい」。

河上はかつて島崎藤村にこう説教したこともあった。藤村に留学先で出会って、藤村に「もっとよくヨーロッパを知ろうじゃないか」と話しかけられた時に、答えたのがそれである。ヨーロッパに憧れる藤村に、内心ムッとする河上の姿がよくわかる。

■道徳と農業を重んじた河上肇

振り替えれば河上肇は『貧乏物語』で、「人はパンのみで生きるものではないが、パンなしで生きられるものでもない。経済学が真に学ぶべき学問であるのもこのためだ。一部の経済学者は、いわゆる物質文明の進歩―富の増殖―のみを以て文明の尺度とする傾向があるが、出来るだけたくさんの人が道を自覚することを以てのみ、文明の進歩であると信じている」という。河上は、富さえ増えればそれが社会の繁栄であり、これ以上喜ぶべきものはないという考え方を批判した。道徳を衰退させる経済思想では理想の社会を作ることはできないのである。

さらに遡れば河上肇は大学卒業後、農科大学の講師について横井時敬の指導を受けた。そのときに書いたのが『日本尊農論』である。河上肇はそこで農本主義的議論を展開していた。河上の原初は農本主義であった。

■財産奉還論の先駆け

河上は若い頃から尊皇的発言を繰り返し、天皇への私有財産への奉還を主張する。河上は『貧乏物語』を書く以前に書いた「現の世より夢の国へ」と題されたメモの中では次のように語る。

「ソコデ最後二話ヲ夢ノ国二引キ入レテ、然ラバドウシタラ善イカト云フニ、私ハ此ノ天下ノ生産カヲ支配スル全権ヲバ、凡テ 天皇陛下二帰シ奉ルコトニシタイト思フ。恰モ維新ノ際諸侯が封土ヲ皇室二奉還シタヤウニ、今日ノ経済界二於ケル諸侯が其事業ヲ国家二奉還シテ、世俗ニ謂フ三菱王国ノ主人モ、三井王国ノ主人モ、其他一切ノ事業家資本家ガ悉ク国家直属ノ官吏トナリ、カクテ吾々六千万ノ同胞ハ億兆心ヲ一ニシテ働ク、悉ク全カヲ挙ゲテ国家社会ノ為二働ク、其代リ其レゾレノ天分二応ジ必要二応ジテ国家ヨリ給与ヲウケテ、何人モ貧困線以上ノ生活程度ヲ維持スルト云フ、サウ云フ世ノ中ニシタイモノト私ハ切望シテオリマス」。

こうした河上の思想は戦時中皇道経済学を主張した作田荘一や、『財産奉還論』の著書がある遠藤無水などにも影響を与えたのである。

河上自身は同胞愛というところに異常なまでにこだわった人物であった。河上は常に同胞愛を説き、大学生の時などは足尾鉱毒事件での田中正造の演説に感激して、自分が着ている襟巻、外套、羽織まで寄附してしまう。

「いかに無告の民を救うか」。

そうした草莽の志が、河上の義侠心を支配していた。

そんな河上の説く経済が、貧富の格差を野放しにする「自由競争」に甘んじるはずがない。

「人々の幸福に経済学をもって貢献しよう」。

これが河上肇の志であった。

■マルクス主義に影響され…

しかしそんな河上の人生は屈折していく。

大正十四年には櫛田民蔵に、河上肇の「マルクス主義解釈は間違っている」と痛烈に批判され、マルクス主義を学ぼうと発奮する。その過程で初期の傑作『貧乏物語』を自ら絶版にし、京大教授を辞め、日本共産党に献金、入党する。日本共産党の検挙によって党員が逮捕され、河上は入獄する。冒頭の場面はそれである。

もはやソ連が登場して以降、政治は資本主義陣営と共産主義陣営に染め抜かれ、どちらかを選ばねばならないような空気が社会を覆っていた。その中で河上の出処進退にも影響を与えられざるを得なかったのだ。

日本型の経済を目指す動きは戦時中の統制と愛国心高揚の時代を待たなければならなかった。もちろんこの時代も、軍部の影響下を否定できないゆがみを抱えた時代であった。

ある意味ではソ連の登場は河上肇を財産奉還論者からマルクス主義者に移行せざるを得なくさせてしまったのだ。

■日本独自の経済論へ

話は現代に飛ぶ。

小泉内閣以降の新自由主義政策により、国内の貧富の格差は開き、社会は富める者と貧しきものとに分断されている。冷戦でソ連が崩壊して以降、資本主義を極限にまで推し進めようという動きを抑制する力は弱くなり、資本主義の弊害が露わになった形だ。そしてそれに今回の新型コロナウイルス感染拡大による経済の疲弊が重なり、国民経済は瀕死の重傷状態にある。

ひょっとしたら中流層を厚くしていく経済政策よりも、一握りのアイデアに満ち溢れた企業家が経済を牽引し、残り大多数の人間は彼らの手足となって働く方が効率的で豊かになれるのかもしれない。だがそれで望ましい社会は手に入るだろうか。また、同胞愛はあるだろうか。同胞の窮状に心を痛めずして愛国が語れるのだろうか。同胞愛は自己利益を超えたところにある。単に物質的豊かさだけではなく、社会を構成する者として、各人が居場所を持つことは効率よりも重んじられるべきことだ。

同胞愛のない人間が語る「愛国」など、政権への媚び諂いと何が違うのか。

内田良平は大日本生産党の結党に際し、「今や国民はすべて餓えてゐる。経済は破綻している」と説き「非常時経済対策」として窮乏国民の負債の整理や公営事業による失業対策、一時的な生活必需品の配給にまで言及している。マルクス主義か資本主義かなどという冷戦期の古びた頭から自由になれば、いま取るべき経済政策が新自由主義ではないことは自明であるように思われる。

河上肇の生きざまに共鳴できるか。これが「愛国」と「愛政権」を分けるカギであるかのように思える。

(小野耕資)

崎門学研究会・大アジア研究会合同機関誌

令和2年8月発行

《目 次》

【巻頭言】河上肇の生き様―愛国心と愛政権の境目(小野耕資)

三島由紀夫と天皇論(玉川博己)

川島澄之助と久留米藩(浦辺登)

言霊の政治家・副島種臣 ①(坪内隆彦)

金子彌平―興亜の先駆者 ⑤(金子宗德)

新しい国家主義の運動を起こそう! ③―内田良平翁の親子主義(折本龍則)

江藤淳と石原慎太郎 ③(小野耕資)

金子智一―インドネシア独立に情熱を捧げた男(中)(仲原和孝)

「草とる民」の記―みくに奉仕団と皇居奉仕― ①(小野寺崇良)

バンドン会議は何を問うているのか(野尻誠斗)

田中角榮の資源外交(田口仁)

菅原兵治先生『農士道』を読む ⑥(三浦夏南)

第一回浦安日本塾―吉田松陰『留魂録』を読む(折本龍則)

書 評 『徳川幕府が恐れた尾張藩』(坪内隆彦著)

活動報告

表紙の写真 青年日本の歌 悲歌慷慨の日は去りぬ(小野耕資)

崎門学研究会・大アジア研究会合同機関誌

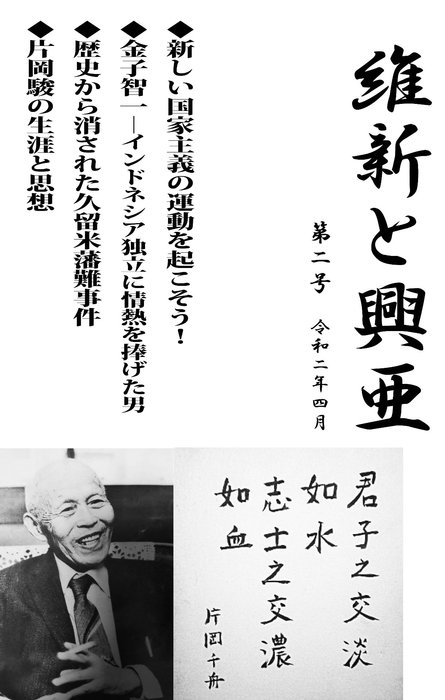

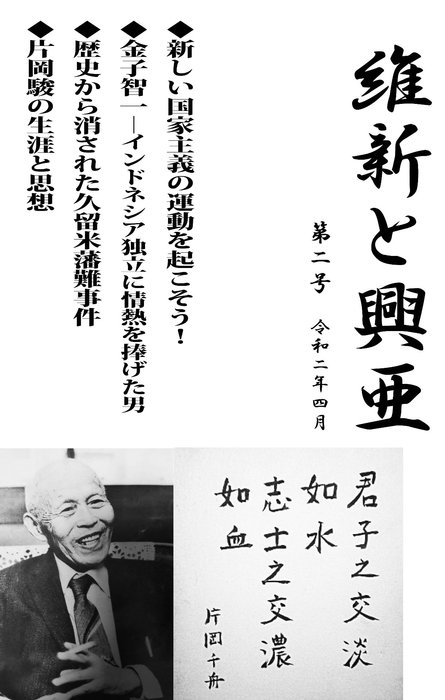

第2号(令和2年4月発行)

【巻頭言】グローバリズム幻想を打破し、興亜の道を目指せ(小野耕資)

歴史から消された久留米藩難事件(浦辺登)

尊皇思想と自由民権運動─愛国交親社の盛衰②(坪内隆彦)

金子彌平―興亜の先駆者④(金子宗徳)

新しい国家主義の運動を起こそう!②―津久井龍雄の権藤成卿批判(折本龍則)

江藤淳と石原慎太郎②(小野耕資)

金子智一―インドネシア独立に情熱を捧げた男(仲原和孝)

重光葵と「大東亜新政策」の理念―確立すべき日本の国是を問う(野尻誠斗)

田中角榮の戦争体験(田口仁)

『忠孝類説』を読む(庄宏樹)

若林強斎先生『絅斎先生を祭る文』(折本龍則)

菅原兵治先生『農士道』を読む⑤(三浦夏南)

首里城の夢の跡(山本直人)

書評 拳骨 拓史『乃木希典 武士道を体現した明治の英雄』

書評 浦辺 登『勝海舟から始まる近代日本』

表紙の写真─片岡駿の生涯と思想(小野耕資)

活動報告・行事予定

崎門学研究会・大アジア研究会合同機関誌

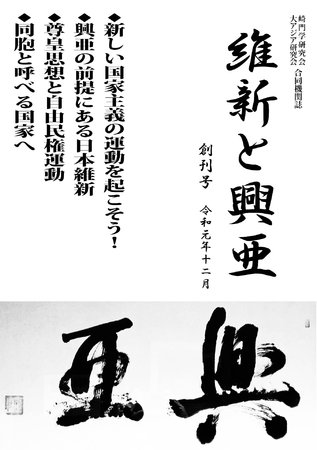

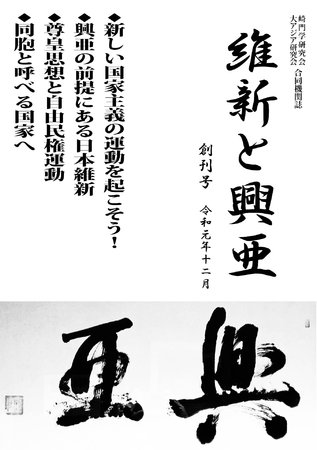

創刊号(令和元年12月発行)

創刊の辞

【巻頭言】同胞と呼べる国家へ(小野耕資)

新選組の篠原泰之進について(浦辺登)

尊皇思想と自由民権運動─愛国交親社の盛衰①(坪内隆彦)

金子彌平―興亜の先駆者③(金子宗德)

新しい国家主義の運動を起こそう!① 津久井龍雄の『国家主義運動史論』(折本龍則)

江藤淳と石原慎太郎①(小野耕資)

蒲生君平の対外危機意識とその評価(小野寺崇良)

興亜の前提にある日本維新(仲原和孝)

戦後体制の生贄 沖縄を問う(野尻誠斗)

田中角榮と中国―日中共同声明と台湾問題(田口仁)

菅原兵治先生『農士道』を読む④(三浦夏南)

令和の御代替りを拜して(山本直人)

乃木希典大将と崎門学(小野耕資)

書評 田中秀雄『石原莞爾と小澤開作』

表紙の写真

〈徳川幕府を死守せよ(会津初代藩主、保科正之の遺言)を遵守した慶勝の弟ふたり

王権が優先すると尾張藩初代藩主は最初から家康政治とは逆さまの発想をしていた

♪

坪内隆彦『徳川幕府が怖れた尾張藩』(望楠書房)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

副題に「知られざる尊皇倒幕論の発火点」とある。

それが徳川御三家の筆頭、尾張藩だという。

「えっ。?」

幕末の黒白を決めた戊辰戦争は鳥羽・伏見から始まり、薩長の田舎侍に惨敗した慶喜は大阪を捨てて、会津藩主、桑名藩主をともない船で脱走した。みっともない、サムライの美意識にもとると痛烈な批判を産んだ。慶喜は王権の前に怯み、偽の錦旗に震えた。

会津藩士も新撰組も幕府軍も戦場に置いてきぼりを食らった。

それにしても、徳川御三家の筆頭は尾張藩である。八代将軍吉宗は和歌山藩から十五代は水戸藩からでたが、尾張には将軍職は廻らなかった。だからその恨みから戊辰では最初に裏切って官軍に付いたと考えるのは短絡的であり、物事には心境の変化、情勢の激変、新状況へ対応がともなう。ましてや、思想戦の趣が濃厚だった。

こうした尾張藩の倒幕への傾斜が薩長の勝利をもたらす大きな原因となるのだが、何故か、近・現代史家たちは、この重要ポイントを軽視してきた

その理由として坪内氏は次の諸点をあげる

第一に薩長は自分たちが中心の薩摩史観を優先させ、徳川政治を過小評価した。

第二に幕府と尾張藩の長い軋轢は、水戸藩ほど評判とはならなかった。

第三に水戸は水戸学を確立していたが、尾張には尾張学がなかった。というのも慶勝が藩主となるまでの五十年にわたって幕府から押しつけ養子を強要された結果、国学が停滞した時期が半世紀のも及んだからではないか、とする。

しかし、評者、もう一点付け加えるとすれば、武士道に悖り、侍の美意識に反すると誤解を受けたことが尾張藩の過小評価に繋がったのではないか。

ともかく幕末の尾張藩主は徳川慶勝である。

藩主の弟君たちは会津若松の松平容保。もうひとりは桑名藩主、松平定敬。いずれも官軍と最期まで勇敢に戦い、大砲という近代兵器に叶わずに降伏した。しかし尾張藩は徳川御三家の筆頭。その尾張藩がなぜ宗家に楯突き、西郷、木戸軍の先頭に立ったのか。長い間、維新史の謎とされたミステリーを解いた。

著者の坪内隆彦氏は元日本経済新聞記者、マハティールとの単独会見などで知られ、現在は『月刊日本』編集長。かたわら意欲的な執筆を続け、歴史著作には『GHQが恐れた崎門学』など問題作がある。

尾張藩主初代は徳川義直。じつは、この人物が水戸黄門様に影響を与えた。徳川義直は家康の九男である。

幼い頃から学問が好きで尊皇思想に目覚め、「王命に依って催さるる事」という基本の政治思想確立するのだから、歴史は皮肉なのである。幕府が命じようとも勅命にしたがうことが優先するという遺訓である。

尾張藩主の哲学は水戸光圀に強烈な思想的影響を与え、江戸の幕府とは「尋常ならざる」緊張関係になっていた。ただし尾張藩での国学は本居宣長、賀茂真淵らが読まれたが、なぜか平田熱胤は軽視された。平田学はむしろ薩摩藩で圧倒的な影響力があった。

第14代尾張藩主・徳川慶勝は初代藩主の家訓を守る。

「王命に依って催さるる事」とは、幕府を自らが倒すことに繋がり、水戸藩の尊王攘夷派に同時並行した、基本政治哲学優先を貫いた。その結果が徳川宗家十五代の慶喜を蟄居に追い込み、電光石火のごとくに幕府を倒壊させる。

倒幕というより御三家それぞれの自壊作用が半分ほど官軍勝利に影響したのではないのか。

実際の倒幕に火をつけたのは水戸であり、あまりの過激さは井伊直弼を売国奴として、桜田門外の変で葬り、精鋭武士をあつめた水戸天狗党は反主流派の変節などで残酷な運命をたどった。

若き日の吉田松陰は、この水戸へ留学し、会沢正志斉の影響を受けて攘夷思想を固めた。おなじく水戸の藤田東湖は、西郷隆盛に甚大な影響を与えた。

水戸が維新爆発の発火点であり、尾張は最終のダメ押し、表面の事象をみれば、徳川御三家の内訌という悲劇になる。

しかし内訌は、水戸藩のなかでも、尾張藩のなかでも起きた。もっとも悲劇的な内訌は水戸藩で、「門閥派が水戸藩の実権を握り、天狗党は降伏、(中略)江戸幕府は武田耕雲斎ら二十余名を処刑、さらに諸生派が中心となって天狗党の家族らをことごとく処刑した」

その復讐戦も後日、行われ、つまるところ水戸に人材が払底する。

元治元年(1864)朝廷と幕府は長州征伐をきめるが、政党軍の総督に慶勝が任命されてしまった。

「そこで慶勝は西郷に籠絡されて長州藩を屈服させる機会を逃がした」と痛烈に批判されてきたが、当初から融和策の慶勝が、その構想を西郷とすりあわせ、長州藩の三家老斬で長州を許すことに決めていたのだ。

第二次長州征伐は慶勝が下交渉をしていた越前、薩摩の反対を押し切っておこなったため、幕府征討軍の士気がなく惨敗を重ねた。かえって大政奉還へと到る。すでに公武合体論は蒸発しており、薩長は倒幕路線に急傾斜していた。慶勝は、公武合体路線論者だったし、弟二人のこともあって、いきなり倒幕に傾いたのではなく、葛藤があった。

尾張藩では佐幕派の有力者が残っていたため偽の勅命だと言って、処断した。この「青松葉事件」によって尾張藩は倒幕で統一された。

尾張は、家臣団四十余名を勤王誘引斑として近隣の諸藩を周り、三河、遠江、駿河、美濃、信濃、上野など東海道沿道の大名、旗本領へ派遣し、この慶勝のオルグによって、薩長などの官軍は、東海道を進軍するに、なにほどの抵抗も反撃にも遭遇せず、山梨で新撰組の多少の抵抗はあったものの、すんなりと江戸へ進んだ。

尾張藩も、会津同様に悲運に見舞われたとしか言いようがない。

しかし明治十年の西南戦争では、会津旧藩士が「戊辰のかたき」として官軍の先鋭部隊、斬り込み隊として闘ったが、尾張藩士には、そうした動きもなかった。

筆圧を、その重圧を感じる一冊である。〉

日本は皇室という中心を抱き、その周囲を隷従でも放縦でもなく国民が脇を固めることで成り立っている。この精神こそが古の明徳なのである。その意味で天皇と民は本然一体であり、民を軽んじ虐げる権力者は亡びるべきなのである。こうした君民一体の精神こそが重要だ。その精神は祭祀によって表現されたから、祭政一致とは単に神道を国家の国教に据えるということではなく、こうした「民を虐げない政治」を前面に打ち出す事でもあった。外国の圧力もありそれを放棄してしまったのが明治時代の負の側面である。

神道はそれ自体が信仰であるから、それを理解するにはその本質において存在する神々の霊感、冥応(平泉澄)に深入りしなければならない。

歴史を貫く冥々の力とは、楠木正成の魂が山崎闇斎を動かし、さらに闇斎の魂が橘曙覧を動かすといったたぐいのことである。

神道では祭りが行われるが、祭り自体形式的には昨年の繰り返しである。しかしそこに新しい祈りが込められる。それこそが重要なのだ。

若林強斎は「理ト云モノハ、活ニ活テ居ル物ノ、ホコホコアタヽカナ様ナルモノヽ、ナマグサキ様ナルモノナリ。コヽノ合点ガナケレバ、理ノツラヲ見知ラヌト云者ナリ。」(『雑話続録』)といったという。理は歴史の現実の中で悩み、苦しみ、悪戦苦闘する中で具体的行動として示された集積の中から生まれてくるのである。そうでなければ、理は単なる観念論に堕す。

闇斎が「人の一身、五倫備はる」と述べたように、人間には生まれながらに倫理的存在であるととらえていた。だからこそ神儒一致、神儒妙契でなければならないのであった。

同じく信仰と倫理について考えた人に竹葉秀雄がいる。竹葉秀雄は安岡正篤の弟子で、愛媛県の教育界に影響を与えた人物である。

竹葉秀雄は黒住宗忠に関心を持ち、「日本でなければ生まれない宗教家であり、今後世界的になるべき偉大な心境であり、宗教であると思います」と述べている。

『維新と興亜』同人の三浦夏南氏が竹葉氏の地元愛媛県の詳しい人に確認してくれたところ、「竹葉先生は弟子の近藤先生を伴ってほとんどの宗教団体での宗教的修行に取り組まれたそうです。体験せねば分からぬというのが竹葉先生のモットーだったみたいです。先生が出入りされなかったのは、創価学会くらいで、あらゆる宗教に通達されていたようです。その中でも強い感銘を受けられたのが黒住教であったと近藤先生からお聞きしたと言っておられました。また竹葉先生の地元の庄屋だった方が黒住教で、伊予鉄が株式会社になった時の社長であり、かなりの人物だったようで、先生の郷土三間にはやはり黒住教の教えが伝わっていたようです。」という回答であった。

明治維新の原動力となった下士、豪農層に維新の精神は浸透しており、その一環として黒住教があったことがうかがえる。黒住教は開祖黒住宗忠の出身地である岡山県を中心とした宗教であると思っていたが、それが愛媛県まで黒住教が広がっていたのは新発見であった。黒住教については『維新と興亜』第二号で片岡駿について書いた際に触れたが、天誅組に参加した藤本鉄石も黒住教徒であるし、いくつか黒住教関係の本を読みましたが良いものであった。片岡をはじめとした明治以降の維新派にも影響があったようである。

真の意味で信仰を持つことは極めて政治的なことでもあり、倫理的なことでもある。倫理を突き詰めれば政治思想にもなり、信仰にも到達するのだ。

古神道の地下に流れている思想とは何か。菅田正昭氏はわが国の伝統医学「和方」に注目している。

西洋医学に対して東洋伝統医学としての漢方が存在する以上、わが国にはわが国独自の伝統医学「和方」が存在したはずだという発想だ。

菅田氏は『古神道の系譜』で、「祖神からの教えによって始まった〈和方〉は〈古神道〉の〈医方〉部門として機能していたのだが、古代の神々が隠れてしまったのと同時に、埋没してしまったのである」と指摘している。

幕末期には、国学者たちが「和方」の淵源を明らかしようと試みた。権田直助もその一人である。彼は文化六(一八〇九)年一月、武蔵入間郡毛呂で生まれた。江戸で幕府医官・野間広春院に漢方医学を、昌平黌教授の安積艮斎に儒学を学んだ後、帰郷して開業している。菅田正昭氏は次のように書いている。

「真面目な医師であるだけに、患者の疾病を治療するのが目的とはいえ、投薬ばかりしている漢方に疑問をもち始めた。しかも直助は敬神家でもあった。日本の神々を敬い、医薬の祖神である大己貴・少彦名二神を祀って朝暮敬拝しているうちに、漢方もしょせんは海外から渡来したものではないか、我国には独自の皇朝医道があったのではないか、それが途絶しているならぜひ復興させたい、と思うようになった。そして、それゆえに我国の古典の勉強から始めることになった」

こうして権田は天保八年(一八三七)九月、再び江戸へ出て平田篤胤に入門したが、結果は失望に終わっている。彼は篤胤に師事すれば、皇朝医道がすぐにでも学べると期待していたからだ。そもそもそのような師は存在しなかったわけだ。

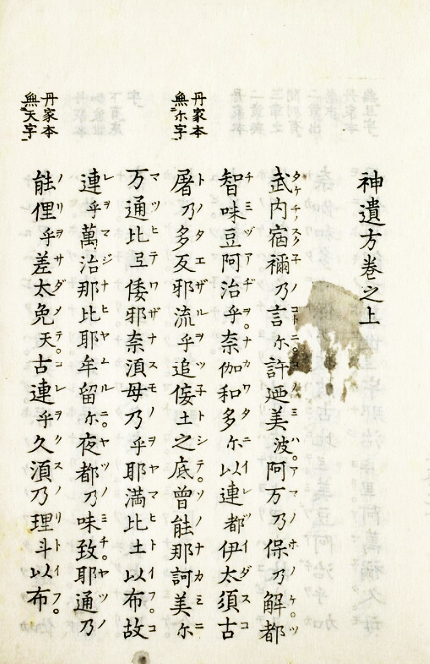

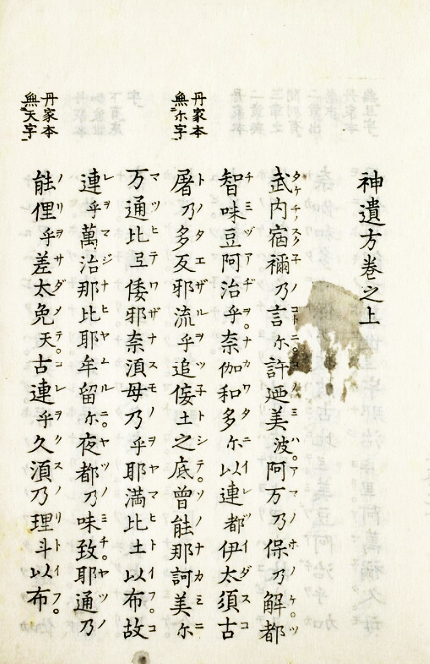

帰郷後は、権田はわが国の古医籍を求めて研究し、皇国医方を伝述した『神遺方(三巻)』にたどり着く。同書は丹波権守・施薬院使の丹波雅忠が撰したもので、永保年間(一〇八一~八四年)頃に成立している。同書は京都大学貴重資料デジタルアーカイブで閲覧できる。

〈権田直助はこの『神遺方』を片時も手放さず、臨床のなかでその真偽を実地に確かめるのだった。こうして神医道としての〈和方〉が、万国医道の大本、神人相伝の正道であることを、直助自ら悟る。そして、その臨床経験を踏まえて『神遺方経験抄(三巻)』を著わした。時に嘉永元年(一八四八)、四十歳のときだった〉(『古神道の系譜』)

権田が著した『神遺方経験抄』は孝明天皇に供されている。

権田は「大同の書に次いで尊きは丹波宿禰の神遺方の書」、「大同の書はあれども神遺方の書に正き法は伝はる」、「神遺方の書わけ見てぞ古の医の道はたどるべきなる」(『医道百首』)と詠んでいる。『神遺方』への傾倒ぶりが窺われる。ここにある「大同の書」とは、大同三(八〇八)年、桓武天皇の侍医だった出雲広貞が、平城天皇の命によって、医家の安倍真直と協力して、宮中および民間の薬方・医方を整理集成して撰集した『大同類聚方』(全百巻)のことだが、すでに散逸してしまっていた。

菅田正昭氏は『古神道は甦る』で次のように述べている。

〈わたしはむしろ、平田国学・平田神道を貫徹していたら、あのようなかたちでの国家神道にはならなかったのではないか、と思うのである。

じつは、国家神道というのは、国家の宗祀としての神社神道から宗教性を除去したものだ。すなわち、神道国教化の過程で、欧米諸国から信教の自由の確立を要請された政府が、神道は宗教でないから国家祭祀ができるのだ、という観点からつくりだしたのが国家神道なのである。いうなれば、言葉の正しい意味で、国家神道のほうが〈新興類似宗教〉〈擬似宗教〉であったのだ。そういえば、神社も内務省の管轄だったが、こちらのほうは弾圧の対象ではなく内政の一環として手厚く保護された。

いっぽう、平田系の神道家たちは、宗教的情熱にかけては人一倍強いところがあった。それだからこそ、祭政一致の理想社会実現のため、古代体制へ復帰しなければならない、なぞと、〈常識人〉からみれば誇大妄想・古代妄想におもえることも主張できたのである。

しかし、ヨーロッパのほうに顔を向けながら近代国家として歩み始めていた明治政府にとって、こうした宗教的情熱をもった神道家たちの〈時代錯誤〉の存在がめざわりになってきた。そのため、昇格・組織拡大を名目としながらも、その内実は神道家たちの影響力を弱めるために、神祇官→神祇省→教部省へと組織変更を行ない、政府は国学者・神道家たちよりも体制順応的な儒学者をより多く登用し始めたのである。そして、こうした儒学者あがりの官員たちによって、神道の宗教性が薄められ、そのかわりに道徳性が加えられていくのである。

こうして明治八年ごろになると、平田系の神道家たちの力は弱まり、宗教的情熱をもった神道家たちは、教導職となって宗教家の道を歩み始めるのである。

明治十三年、いわゆる祭神論争が起きるが、これが導火線となって明治十五年、神官の教導職兼任が禁止され、これを契機に一挙に六教団の独立をみるのである。……死後の安心立命を得るため、幽冥界を司る神としての大国主命のはたらきを強く打ちだしていたのが平田篤胤である。

また、神官の教導職兼任の禁止は、宗教ではない神社では神葬祭をやってはならぬ、ということを意味したが、幕末期の国学運動が神官の参加で復古神道という宗教改革運動になったのは、幕府体制下の寺請制度では、たとえ神職でも亡くなると仏式でしか埋葬できない、という状況の打破でもあった。つまり、神職は神葬祭を執行できるようにしようというのが、復古神道の運動の一面でもあったのである。

にもかかわらず国家神道は、復古神道が再興した神葬祭を否定してしまったのである。つまり、固有信仰・古神道の〈みたままつり〉の伝統を、神社神道から除外してしまったのである。

戦後はこうした桎梏から解放されたが、神社は死者の穢れをきらう、というもっともらしい理由をつけて、いまなお神葬祭を否定する神職もいるにはいる。にもかかわらず、戦争による死者の霊を祀った靖国神社や、地方の護国神社への参拝を熱心に勧めながら、その矛盾には気付かず、みずからは過去の人霊を祀った神社に仕えている神職もいるのである。

純正右翼の共同体として知られる大東塾の、故・影山正治氏は『増補・維新者の信條』のなかで、「まづ、神社の後方に氏子各戸の合同墓地が造られるべきであらう。吾々の祖先の霊もまた吾々と共に永久にまつろひゆくべきが故に、一切の墓は寺と教会から氏神の境内に移されねばならぬと思ふ」と書いているが、これはまったく正当な主張である。

ちなみに、お正月・春秋のお彼岸・お盆は本来、こうした〈みたままつり〉に起源をもっていたのである。ところが仏教渡来後、仏教の行事として吸収されてしまったのである。神道は明治維新の神仏分離のさい、それを返還してもらえたのに、廃仏毀釈と、この明治十五年のとき、判断を誤ってしまったのである。

このため、神道を宗教だと考える神官たちは、神官を辞任して教導職を選び、教派神道のなかに入っていくのである。その意味でも、教派神道のほうに古神道的要素が強いのである。というよりも、教派神道は古神道復活をめざして出現してきたのである。〉

【巻頭言】東洋王道の大義を胸に抱け

玄洋社員・小野隆助のこと(上)(浦辺登)

高嶋辰彦『日本百年戦争宣言』─世界史の転換を目指して①(坪内隆彦)

『「親日派」朝鮮人 消された歴史』(拳骨拓史)

金子彌平―興亜の先駆者②(金子宗德)

内なる東洋の覚醒 (完)絶望からの出発(山本直人)

蒲生君平と「共に戦った」先学(小野寺崇良)

明治維新発祥地記念碑と天忠組顕彰運動(仲原和孝)

菅原兵治先生『農士道』を読む③(三浦夏南)

日本は対米自立を成し遂げよ(山口祐二郎)

これからの「民族独立」―リベラル「安保体制」批判を乗り越える(野尻誠斗)

戦後ナショナリズム批判 ② 司馬遼太郎(小野耕資)

歴史教育によって、自由と平等の価値を再構築せよ(折本龍則)

大嘗祭の深義と世界史的意義(原嘉陽)

道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)