以下の要領で浦安日本塾を開催します。

今回は渡辺京二著『北一輝』(ちくま学芸文庫)を読みます。

日時:令和2年11月28日午後3時から5時まで

場所:折本事務所

〒279-0001

千葉県浦安市当代島1-3-29

アイエムビル5F

参加費:100円(資料代)

申込連絡先 09018471627(折本)

orimoto1@gmail.com

令和2年7月26日 崎門学研究会、大アジア研究会合同で多摩霊園を訪問。元朝日新聞記者の山下靖典さんにもご参加いただいた。

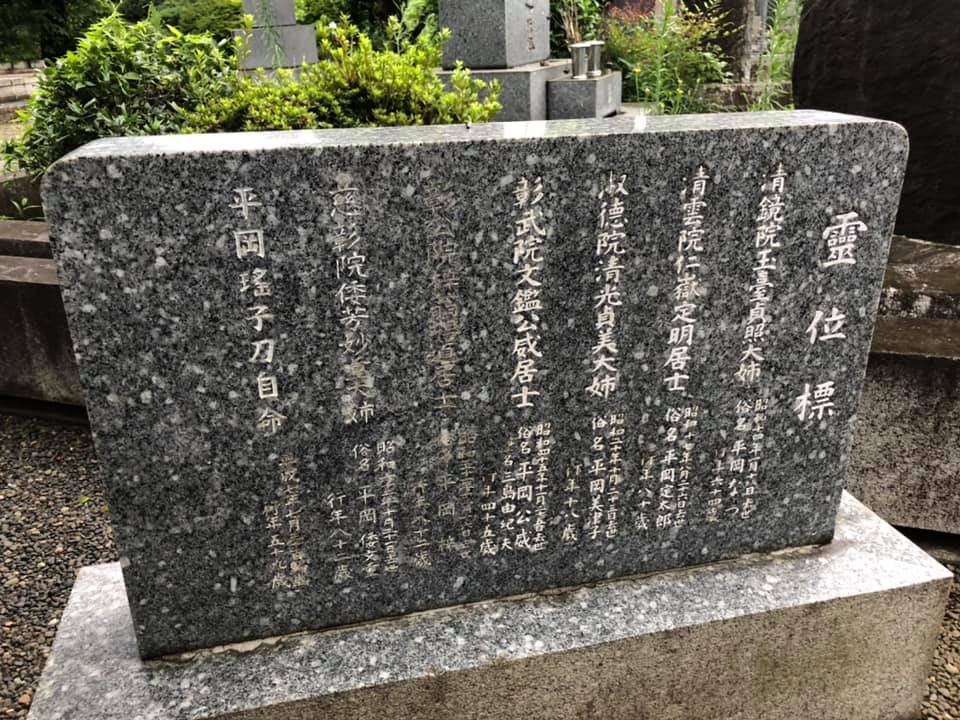

本件はもともと内田良平翁の命日に墓参することを企画したもので、それに合わせて同じく多磨霊園に眠る先人を訪ねることとしたものである。上杉愼吉、高畠素之、内田良平、葛生能久、中野正剛、徳富蘇峰、五百木良三、三島由紀夫(平岡公威)、倉田百三、岡本太郎、山下奉文、ラス・ビハリ・ボースを墓参(訪問順)。先人に思いを致した。

墓参者を紹介しつつ戦前日本の歴史を振り返りたい。

戦前日本の心ある国体派の信念は「一君万民」と「アジア解放」であった。一君万民の信念は反藩閥、軍閥で幕府的権力を認めないことと、経済弱者の救済にあった。こうした一君万民、アジア解放の流れは、玄洋社系、東亜同文書院系などさまざまな流れが渾然一体となって取り組んだものであった。

内田良平は頭山満の盟友で玄洋社三傑の一人平岡浩太郎の甥。明治三十四年には黒龍会を結成、アジア解放運動に取り組んだ。この黒龍界の結成メンバーの一人が葛生能久であった。この黒龍会のアジア解放運動の一環として支援したのが、ラス・ビハリ・ボースのインド独立運動である。

ボースはイギリスからのインド独立運動に挺身し、指名手配されて日本に亡命していた。ボースと共に黒龍会が支援したのが、フィリピンのリカルテ将軍であった。

玄洋社、黒龍会と並んで戦前日本のアジア解放運動の震源となったのが東亜同文書院である。東亜同文書院は東亜同文会が上海に設立した日本人の教育機関である。東亜同文会は明治三十一年、近衛篤麿が会長となり設立した団体で、初代幹事長は新聞『日本』を作った陸羯南であった。この『日本』社員であり、篤麿の手足となって活動した人物が五百木良三(飄亭)であった。飄亭は俳号で、この俳号を付けたのは俳句の師正岡子規である。日露戦争に際しては対露同志会等で篤麿の活動をサポートした。また、『日本』社長陸羯南の盟友三宅雪嶺の娘婿が、中野正剛である。中野正剛は早稲田大学出身の政治家で、東方会を主催した。戦前の東條内閣を激しく批判し、追い詰められ割腹した。

大東亜戦争の際に東亜開放を旗印にマレー作戦を行ったのが山下奉文大将である。山下はマレーを制圧した後フィリピン侵攻作戦も行い、マッカーサーを一時撤退させるにまで至った。フィリピンで日本軍と共に戦ったのは、リカルテ将軍率いる独立軍であった。大東亜戦争終結後、山下大将はBC級戦犯裁判として処刑された。山下弁護ためあえて証言台に立ったのは、リカルテ将軍の孫ビスであった。

山下大将の墓参については、山下靖典さんの思いを語っていただくことができた。大将には実子がいなかったので、兄の奉表の子で甥にあたる山下九三夫を養子に迎えた。靖典さんは、九三夫氏と交流があった。靖典さんは、マニラ軍事裁判後にニュービリビット刑務所で処刑された、山下大将らが葬られたモンティンルパにもお参りしたことがあったそうで、今回改めて多磨霊園の山下大将、九三夫氏の墓参ができたことの意味を感慨深く語っておられた。

弱者救済論に移ろう。上杉愼吉は戦前の憲法学者で天皇主権説を唱えた人物で、晩年は経済弱者救済にも関心を持ち、「貧乏でなければ本当の愛国はできない」と主張した。この上杉とともに尊皇社会主義ともいうべき主張を行った人物が、高畠素之であった。高畠は堺利彦、山川均らとともに運動を行う社会主義者であったが、国家が積極的に経済弱者を救済するべきという考えを持っていた高畠はしだいに堺、山川らと路線を異にし、社会主義陣営から抜けむしろ国家主義陣営に与した。ともに運動を行った人物が、上杉愼吉であった。経綸学盟を結成した。

高畠の弟子に津久井龍雄がいる。この津久井が赤松克麿らとともに作ったのが国民協会である。ここに参加したのが倉田百三であった。倉田は一高を卒業後人生の煩悶に苦しみ、キリスト教や浄土真宗など数ある信仰を渡り歩いた。最晩年には日本主義に目覚め津久井らと運動を行っていたのである。

話は戦後に移る。戦後、GHQは戦犯指名を行い、日本をアメリカの衛星国として作り替えようとしていた。それを忌々しい所業だと考えていたのは自身もA級戦犯に指名された徳富蘇峰であった。蘇峰は自ら「百敗院泡沫頑蘇居士」と戒名を付け、敗戦を受け止めつつも、敗戦後アメリカに媚びる日本人に継承を鳴らし続けた。その墓には「五百年の後を待つ」と日本が敗戦から必ず復興するという蘇峰のメッセージが刻まれている。

同じく戦後日本の対米従属の姿勢に憤りを感じたのが文学者の三島由紀夫である。三島は「日本はなくなつて、その代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであらう。それでもいいと思つてゐる人たちと、私は口をきく気にもなれなくなつてゐるのである」といい、昭和四十五年、自身が結成した盾の会の面々と共に自衛隊市ヶ谷駐屯地にて決起。檄を飛ばした後割腹自決した。

三島が決起した昭和四十五年はちょうど大阪万博の年でもあった。高度経済成長を背景に「人類の進歩と調和」を掲げた未来的幾何学デザインを前面に出した万博であった。この軽薄な万博の方針に決然と異を唱えたのが岡本太郎であった。岡本は万博にあってあえて「人類の進歩と調和」に真っ向から対立する縄文土器をモチーフとした「太陽の塔」を設計。独自の芸術論を謳った。

令和2年10月18日、崎門学研究会主催により上野貸会議室で第一回「天皇親政について考える勉強会」を開催しました。

代表の折本龍則が、議院内閣制に基づく政党政治が行き詰まる今日、我が国古来の統治形態である天皇親政の今日的可能性について問題提起しました。以下に当日配布されたレジュメを紹介いたします。

今日の皇室観

① 天皇不要論

社会契約論 共和革命論

② 天皇機関説 象徴天皇

親米・自民党保守 「君臨すれども統治せず」

Cf 福沢『帝室論』「帝室は政治社外のものなり」祭祀が本質的務め

③ 天皇親政論 圧倒的少数派

正統派 原理主義?

続きを読む 第一回「天皇親政について考える勉強会」(令和2年10月8日)

皇居勤労奉仕の発祥

「皇居勤労奉仕」という行事がある。

説明すべくもなかろうが、有志が皇居内の清掃作業などに従事するものである。現在は連続した四日間と定式化され、年間数千から数万人の規模で参加者がいるという。

皇居勤労奉仕は,昭和二十年五月に空襲で焼失した宮殿の焼け跡を整理するため,同年十二月に宮城県内の有志が勤労奉仕を申し出たことが始まりであり,それ以降,今日まで奉仕を希望する方々をお受けしています。

宮内庁Hpにもこのように記される通り、皇居勤労奉仕の発祥が宮城県の人々であったとは、よく知られている所である。だが、昨年の今上陛下御即位に関連した勤労奉仕の人気過熱ぶりに相反して、「発祥」の物語は見過ごされてきたように思う。また、「勤労奉仕」の一面のみを見ており、彼らの考えにまで立ち入っていないものも多い。

「宮城県内の有志」たちの、同郷の後輩として、微力ながら先輩方の事績を書き記しておきたい。

「スルスル」とあがった米国旗

七十五年前、日本は戦争に敗れた。

ミズーリ艦上での降伏文書調印から六日後、昭和二十年九月八日にマッカーサー一行は東京へ進駐する。八月十七日より、日本では東久邇宮内閣が発足していた。今回の主役の一人である長谷川峻は、首相と共に官邸にいた。

「長谷川君、こちらへ来てごらん」と外を指さす首相に声をかけられた長谷川は、窓を覗き込んだ。

…指さされたのは、青い屋根が一部焼けおちたアメリカ大使館の白い建物であった。時あたかもその前庭では、数人の白い制服をきたアメリカ兵が、軍楽隊の吹奏にあわせて、国旗を掲揚しようとしていた。わたし達の見ているうちに、国旗はスルスルとあがって行ったのだ。

マッカーサーが米国大使館に入ったこの日、占領国米国の旗が初めて東京に翻った。

明治四十五年生まれの長谷川は、この内閣で国務大臣などを兼務した緒方竹虎の秘書官であった。中野正剛の書生として過ごしながら 早稲田大学へ進学、卒業後は中野の招きで九州日報に入り、編集局長を務めていた。

長谷川は、敗戦国日本の首相と共に、いとも容易くあがってゆく米国旗を眺めていた。

東久邇宮首相は国民の声を広く聞こうと、手紙での意見を募集する。一日平均数百通もの投書の整理と、首相への報告役を務めたのが長谷川だった。彼の胸中には、敗戦を契機に、反射的に「反天皇」へと転換してゆく国民の姿が印象付けられていた。

きのうまで東条万万歳の狂騒曲が、今日からは国をのろい、皇室さえうらむ方向に転換するのをみて、連合軍は、世界は、なんと日本の国民性を評価するだろうか。(略)国のいのちといわれる皇室が目のあたり式微しているときに、涙をそそがざる国民の反射作用は、戦勝国民といえども、敗戦民族の卑屈さとしてわらうだろう。

「みくに奉仕団」の誕生

東久邇宮内閣が発足から二か月足らずの昭和二十年十月五日に総辞職すると、長谷川は郷里・宮城県栗原郡の若柳町に帰った。

後に長谷川も参加することとなる「みくに奉仕団」発祥の地である、栗原郡(現栗原市)は、宮城県北西部に位置している。内陸であり岩手県と隣接する地域だ。海産物がない分、現在でも多くの農産物が名物となっている地域である。

そのころ、長谷川の十六歳年配で、もう一人の主役である鈴木徳一は、具体的な行動に移っていた。青年団運動の幹部として活動していた彼は、終戦直後の皇居前を訪ねる。

土堤には雑草がぼうぼうと生え、お堀の水は古池のやうに、よどんで、青松越しに拝した神々しい宮殿の緑青色の瓦も爆弾で炎上して、穴のあいたやうに、青い空だけが光つてゐた。

占領軍のMPが立ち、荒れ果てた皇居を見た鈴木は、愕然としながら、郷里へと帰る。

「勤労奉仕の発端は、宮城県の青年が皇居の瓦礫撤去をしたことから」と一般に言われているが、彼らの当初の予定は瓦礫撤去ではなかった。

鈴木は、「青年たちによる草刈」を構想する。大正年間、明治神宮外苑の造園にあたって、地方の青年たちの奉仕が大きな力となったことが、鈴木の脳裏には浮かんでいた。「全く生活の目標といふものを失つてしまつた青年たちに、少なくとも何か精神的な基盤なり拠りどころを与へるだらう…といふ切なる願ひ」もあったと後に記している。

さらに栗原郡は、戦時中に行われていた、堆肥増産促進のための草刈コンクールで、全国優勝するほどの地域。草刈りならば、彼らも腕に自信があった。

鈴木は、隣村の鈴木惣一志波姫村村長、同村に塾を開いていた菅原兵治らと共に奉仕団結成を議論し、激励を受けたうえで、愈々実行に移る。

このタイミングで、名称は「みくに奉仕団」と決まった。「みくに」の名には、「御国」「皇国」などの漢字があてられる案もあったが、時局に留意し、且つ分かりやすさを優先した形となった。

このころ、東京から帰ってきた長谷川も合流する。

彼ら奉仕団を記録したエピソードとして著名な、侍従次長の木下道雄の文章には、「(筆者注:奉仕当日に)皇居の坂下門の門外に、何の前ぶれもなく、突然六十人ばかりの青年の一群が現れた」(「皇居勤労奉仕発端の物語」)と記している。だが、実際には、その前月である十一月には鈴木と長谷川が宮内庁を訪ねて許可を得ており、段取りは整えていた。

この時の願い出も「外苑の草を刈らしてほしい」というもの。ここでは、筧素彦総務課長が応対した。父は、東京帝大で憲法学などを講じた、筧克彦である。

許可を得ることができた後は、団員集めに移る。

長谷川の郷土若柳町にて、折しも開催されていた青年学校長会議で、鈴木らは教員たちに参加青年の推薦を依頼するも、だれも口を開こうとしなかった。奉安殿の破壊、教科書修正などが当然に実行されていた当時の社会環境は、「皇居奉仕」などと言い出せる空気ではなかったのだ。

だが数日後、「是非この青年たちを…」と申し込みが相次ぐ。鈴木の回想によれば「その中の一人は、教師を追はれてもいいから参加させてくれ…と血書まで副えて申込んで来た」という。

また、長谷川によれば、このような申し出もあった。

さらにある老人は、もう日本には武器もない、自分の倅も軍人として行くことは出来ない、平和の日本において、宮城に詣でることが悪いとてお叱をうけるむきがあるならば、それこそ平和時代の戦死、陛下からおほめの言葉なき殊勲です、骨はこの老人が拾いますから是非おともさせて頂きたいと申出るものさえあった(傍点部引用者)

結局、志願者は予定していた六十名を優に超える。

しかし、ここで喜んでもいられない。前月には徳田球一ら政治犯の釈放、同月には財閥解体に向けて政府とGHQが動き出すなど、まさに占領軍は「何をするかわからない」状況下である。どこまでも、その目を気にしなければならなかった。そのため、後に咎めを受けることのないよう、教員らには「そもそも計画自体を知らせなかった」という体裁をとることとなる。

この時、五人の教え子を派遣した高橋小一は、後にインタビューに応じている。公教育に関わる立場から、自身は参加を見送った高橋だったが、「万一のときには、生涯かけて教え子たちのたちの骨を拾ってやろう」。その覚悟のもとの派遣であったという。

昭和二十年十二月六日、出発にあたって参集した彼らの服装はばらばらであった。「団体行動」として注意をひかないよう、服装は統一せず、多くの青年たちは家族と水盃を交わした上で駅に集合した。

長靴、地下足袋、学生服にジャンパーなど、皆が不揃いの姿格好で、水盃を交わして上京するとは、今となれば滑稽な話といくらでも言えよう。だが、「平和時代の戦死」を果たしても皇居に向かおうとした彼らの覚悟とはいかなるものだったか。ここに想いを致さねばなるまい。

このようにして誕生した、みくに奉仕団員六十二名。最年長の鈴木が四十六歳、長谷川が三十五歳で続き、他に数名の三十代のほかは、殆どが二十代前半の青年男女であった。ここに、記録係として早稲田大教授の木村毅が加わった計六十三人で、皇居坂下門へと向かった。

国家社会主義の危険性

前回までに、明治国家における宗廟と社稷の乖離について書いた。すなわち、明治の草創期においては宗廟と社稷は牧歌的に調和し、不平等条約の改正と国会の開設が民党において不可分の目標であったように、国権と民権の主張は両立していた。その際、両者の蝶番となっていたのが尊皇という基軸であった。国権─尊皇─民権の三位一体である。そのことは、社稷自治を唱えた権藤成卿が国家主義者内田良平翁率いる黒龍会の同人であったことにも象徴的に示されているように思える。

しかし資本主義的近代化の進行につれて国家は資本と結託し、社稷を疎外し出したため、両者は齟齬乖離を来たした。そのことは、権藤が関東大震災に際して政府が無政府主義者の大杉栄を虐殺した大杉事件に関して、内田翁が「国家のためによろこばしい」と発言したことに激怒し決別したことにも象徴的に示唆されているように思える。資本主義的近代化は、国内においては急速な都市化と農村の荒廃、都市における労使対立の激化を招き、対外的には、資源獲得を求めた国家の帝国主義的性格を強めた。かくして宗廟と社稷は相克するに至ったのである。

こうしたなかで、玄洋社・黒龍会的な伝統的国家主義に対して、新たな国家主義を提唱したのが津久井龍雄であった。津久井は、社稷を宗廟に前置する権藤の農本自治思想を厳しく批判しつつも、これを完全に否定し去るのではなく、国家主義との綜合止揚を図ることによって、「正しき日本主義」としての国家社会主義を目指したのであった。また津久井は行動の上においても、「実力はあるが理論がない」(津久井)玄洋社・黒龍会系の伝統的国家主義と握手するため内田良平翁率いる大日本生産党に入党すると共に、社会大衆党の赤松克麿等と共闘することで、国家・宗廟と社会・社稷の再統一を図ったともいえる。

とはいえ、理屈の上でそういうのは簡単であるが、逆の立場から言えば、津久井の国家社会主義は下手をすると無機質な官僚支配やファシズムに転化し、彼の意図に反して、国家と個人の中間にある地方社会や家族といった伝統共同体としての社稷を破壊しかねない危険性を孕んでいた。大日本生産党における内田良平の門下で、神兵隊事件に連座した大東塾の影山正治塾長は、自身の自叙伝である『一つの戦史』(展転社)のなかで、国家社会主義者を次のように評している。

続きを読む 折本龍則「新しい国家主義の運動を起こそう!③ 内田良平翁の親子主義」(『維新と興亜』第3号)

一、三島由紀夫の天皇論

三島由紀夫の国体論、言い換えると天皇論に関する主要な著作は『英霊の聲』、『文化防衛論』その他晩年に「論争ジャーナル」や「日本及び日本人」などの雑誌に発表した諸論文がある。三島由紀夫の天皇論の要点をまとめると以下の通りであろう。

① 文化概念としての天皇、すなわち天皇は日本の歴史的連続性、民族的同一性、文化的全体性を象徴する存在である。また日本においては天皇のみが革命原理たりうる。すなわち大化の改新から明治維新まで、また挫折したとはいえ昭和維新も天皇を革命の原理として実行された。

② 国防の根幹としての天皇、すなわち日本を守るということは天皇と天皇に象徴される日本の文化を守ることである。従って天皇は自衛隊に対する軍旗の授与など名誉を与える栄誉大権を回復しなければならない。三島由紀夫にとって天皇と国防は同義でもあったといえる。

③ 戦後の象徴天皇制は見直されなければならない。天皇の「人間宣言」の否定。すなわち『英霊の聲』における二・二六事件を鎮圧し、大東亜戦争で特攻隊の犠牲が出たにもかかわらず戦後「人間宣言」を発した昭和天皇への批判。青年将校や特攻隊員の声を借りての天皇に対する怨嗟ともいうべき「などてすめろぎは人となりたまひし」の痛烈な言葉。 続きを読む 玉川博己「三島由紀夫と天皇論」(『維新と興亜』第3号)