4号

巻頭言(折本龍則)

玄洋社と久留米藩難事件(坪内隆彦)

アジア主義に生きた杉山家の伝承④ (杉山満丸)

「漢口楽善堂の人々」(浦辺登)

右翼から国士へ(小野耕資)

『アジアの夜明け』②(原作・草開省三/要約・原嘉陽)

樽井藤吉と明治維新発祥記念碑(仲原和孝)

書評・浦辺登著『玄洋社とは何者か』(小野耕資)

史料・「中野正剛氏との最期の会見の思出(昭和二十年十月一日記)」

連載 大亜細亜医学の中の日本④(坪内隆彦)

4号

巻頭言(折本龍則)

玄洋社と久留米藩難事件(坪内隆彦)

アジア主義に生きた杉山家の伝承④ (杉山満丸)

「漢口楽善堂の人々」(浦辺登)

右翼から国士へ(小野耕資)

『アジアの夜明け』②(原作・草開省三/要約・原嘉陽)

樽井藤吉と明治維新発祥記念碑(仲原和孝)

書評・浦辺登著『玄洋社とは何者か』(小野耕資)

史料・「中野正剛氏との最期の会見の思出(昭和二十年十月一日記)」

連載 大亜細亜医学の中の日本④(坪内隆彦)

巻頭言(折本龍則)

日本精神を失わなかったフィリピンの志士ピオ・デュラン(坪内隆彦)

アジア主義に生きた杉山家の伝承③(杉山満丸)

玄洋社の源泉、加藤司書(浦辺登)

近世東洋史 (小野耕資)

『アジアの夜明け』①(原作・草開省三/要約・原嘉陽)

橘孝三郎の大亜細亜文明論(坪内隆彦)

書評・古谷経衡著『アメリカに喧嘩を売る国フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテの政治手腕』(小野耕資)

史料・日清貿易研究所開所式における荒尾精所長訓示

連載 大亜細亜医学の中の日本③(坪内隆彦)

樽井藤吉―「和」の精神により『大東合邦論』を唱えた(坪内隆彦)

アジア主義に生きた杉山家の伝承②(杉山満丸)

「東洋経綸」の魁、平岡浩太郎(浦辺登)

柳宗悦のアジア的価値観 (小野耕資)

大アジア主義と 崎門学の関係(折本龍則)

「筑紫都督府」と 大宰府の成立(山本直人)

西洋近代思想への抵抗 (坪内隆彦)

時論 外国人労働者問題 から見る目指すべき大道の覚醒 (小野耕資)

史料・『東洋学館趣旨書』

連載・大アジア医学の なかの日本②(坪内隆彦)

アルテミオ・リカルテ 生誕百五十年記念祭開催報告

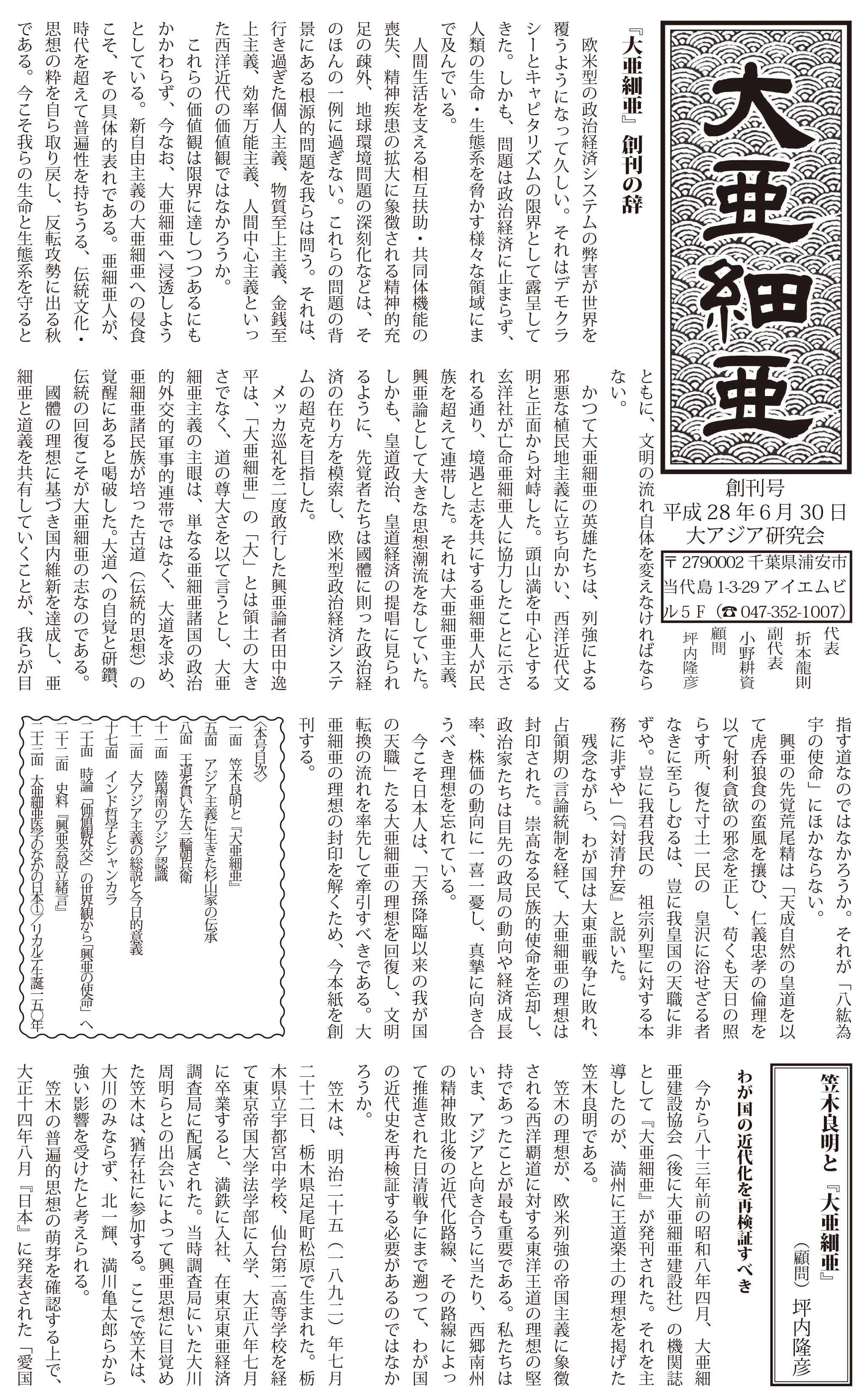

創刊の辞

笠木良明と『大亜細亜』(坪内隆彦)

アジア主義に生きた杉山家の伝承(杉山満丸)

王道を貫いた大三輪朝兵衛(浦辺登)

陸羯南のアジア認識─『国際論』を中心として(小野耕資)

大アジア主義の総説と今日的意義(折本龍則)

インド哲学とシャンカラ(金川雄一)

時論 「価値観外交」の世界観から「興亜の使命」へ(小野耕資)

史料 『興亜会設立緒言』

大亜細亜医学のなかの日本①(坪内隆彦)

アルテミオ・リカルテ生誕250年

第1章 徳川義直なくして水戸学なし

第1節 義直の尊皇思想

第2節 「尾張殿に謀叛の意あり」

第2章 朝廷と垂加神道・吉田神道

第1節 霊元天皇と近衛基熙の対立

第2節 「近衛家─吉田神道」vs.「一条家・九条家─垂加神道」

第3節 尾張藩の崎門学

第3章 四代藩主・徳川吉通は暗殺されたのか

第1節 吉通と「王命に依って催さるる事」

第2節 幕府が吉通を恐れた理由

第4章 「藩主・宗春が勤皇倒幕の義旗を掲げて立つ」

第1節 将軍・吉宗に挑んだ宗春

第2節 垂加神道と桜町天皇

第5章 崎門学派弾圧事件と「王命に依って催さるる事」

第1節 尾張藩崎門学の苦闘

第2節 崎門学派弾圧事件─朝権回復運動の萌芽

第3節 崎門学派弾圧事件と河村たかし市長の祖先

第6章 徳川慶勝による「王命に依って催さるる事」の体現

第1節 反幕意識の醸成─五十年に及ぶ傀儡藩主

第2節 尊皇の旗手・徳川慶勝の登場

第7章 明治維新と尾張藩─栄光と悲劇の結末

第1節 尊攘派と佐幕派の対立

第2節 尾張藩の栄光と悲劇

年 表

索 引

はじめに

第一部 崎門学とは

第一章 山崎闇斎

第二章 浅見絅斎

第三章 若林強斎

第四章 『拘幽操』

第五章 『靖献遺言』

第二部 『保建大記』現代語訳

解説

『保建大記』現代語訳

保建大記序(三宅観瀾)

保建大記序(栗山潛鋒)

保建大記巻之上

保建大記巻之下

跋文(安積澹泊)

第三部 人物伝

第一章 『近世勤皇運動の魁、竹内式部』(平成三十年)

第二章 『崎門学者、梅田雲浜』(平成二十七年)

第三章 『有馬新七と崎門学』(平成二十九年)

あとがき

【コラム】大アジア主義と崎門学

わが国が本来の姿を取り戻し、世界におけるわが国の使命を自覚する。そうした理想を描いて、崎門学研究会・大アジア研究会は『維新と興亜』を世に問う。

https://www.youtube.com/watch?v=GZl0yrBuHiw