尾張藩の本居国学①─三鬼清一郎編『愛知県の歴史』(山川出版社)には、尾張藩への本居国学の浸透について、以下のように書かれている。

尾張藩の本居国学①─三鬼清一郎編『愛知県の歴史』(山川出版社)には、尾張藩への本居国学の浸透について、以下のように書かれている。

〈明和の初めごろ名古屋に移住し、安永初期に桜天神で国学塾を開いた田中道麿は、安永六年ごろ松坂の宣長を訪ね問答をし、以後おたがいに文通を行い学問的交友を深めた。道麿は名古屋では、古体を旨とした詠歌法、古語の究明、物語・日記・歌集などの講義を行い約三〇〇人の門人がいたという。安永九年に道麿は宣長より年長であったが、その門人となり、自分の代表的門人一七人を手紙で紹介している。それによれば町奉行所や国奉行所の役人や名古屋の商人、僧侶、医師らが道麿の主たる門人層であった。天明四(一七八四)年に道麿が死去すると、道麿門下から同年に大館高門(おおだてたかかど)(海東郡木田村豪農)、翌天明五年に横井千秋(尾張藩士七〇〇石)らが順次宣長に入門し、寛政元(一七八九)年に千秋が『古事記伝』などの出版にかかわって宣長を名古屋に招くと、道麿門下の多くや、その周辺の大びとが宣長に入門するのである。名古屋を中心とした尾張地域の宣長門人は、寛政期(一七八九~一八〇一)をつうじて増加し、宣長が死去する享和元(一八〇一)年までに、約九〇人を数え、宣長の出身地伊勢をのぞくと、もっとも大きな宣長学の拠点となるのである。

このうち、横井千秋は、宣長の国学を政治の面で活用しようと考えた。天明期の尾張藩は、国用人・国奉行の人見璣邑(きゆう)が九代藩主宗睦の信任のもとに藩政改革を主導し、細井平洲を招聘し藩内教化を急いでいた。璣邑は幕府儒者人見美在の次男で荻生徂徠の『政談』などの影響をうけ、都市の奢侈を抑え、農本主義的な産業基盤の整備を政策基調としていた。平洲は新設藩校明倫堂を拠点とし、廻村講話を行い、璣邑の施策を側面からささえた。千秋は、この急激な改革政治に対して批判的な立場をとり、天明七年に国学的改革論『白真弓(しろまゆみ)』をあらわす。千秋は宣長の「漢意」批判を政治に適用し、璣邑・平洲の儒学的改革論を「漢意」として否定し、自身は「漢意」を加えない「自然」と「自然の真心」の政治を対置した。そして、朝廷の地位の向上、将軍の伊勢参拝と天皇への謁見など朝幕関係の再編を主張した。千秋はこの構想を実現するためには、本居宣長を尾張藩に招聘することが重要と『白真弓』を結んでいる。宣長の尾張藩招聘は璣邑らの反対で実現することはなかった。千秋や宣長死後も尾張地域の国学は、本居大平や春庭らの門人によって、和歌や国語学の面でいっそう拡大していく。こうしたなかで、学問としての最大の成果は鈴木朖(あきら)の研究である。朖は、徂徠学派の町儒者であったが、寛政四年、宣長に入門し、国語学の面を継承発展させ、『言語四種論』『活語断続譜』などをあらわした。朖は尾張藩儒者からのちに明倫堂教授並となり、天保期にはじめて明倫堂で国学を講じた。朖の研究は名古屋の古代研究の蓄積と、国学的研究を融合させた、名古屋学の峰をきずいたものであった〉

月別アーカイブ: 2019年2月

尾張崎門学の先覚・蟹養斎

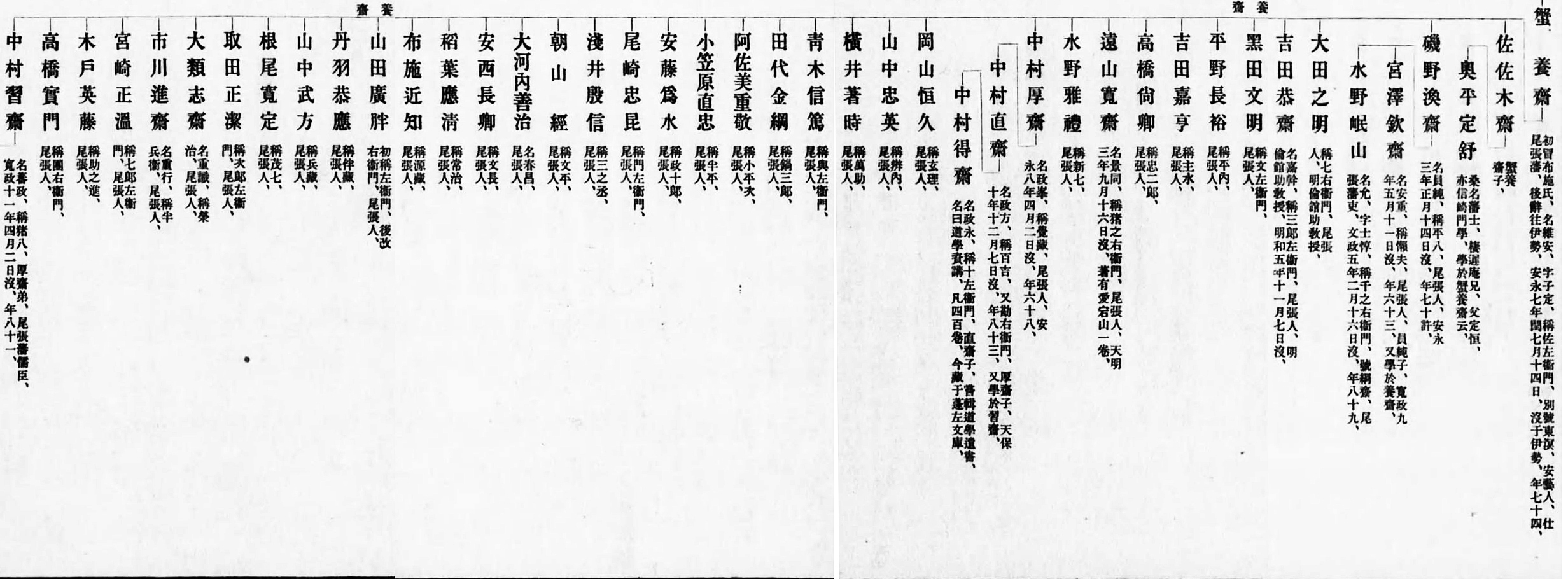

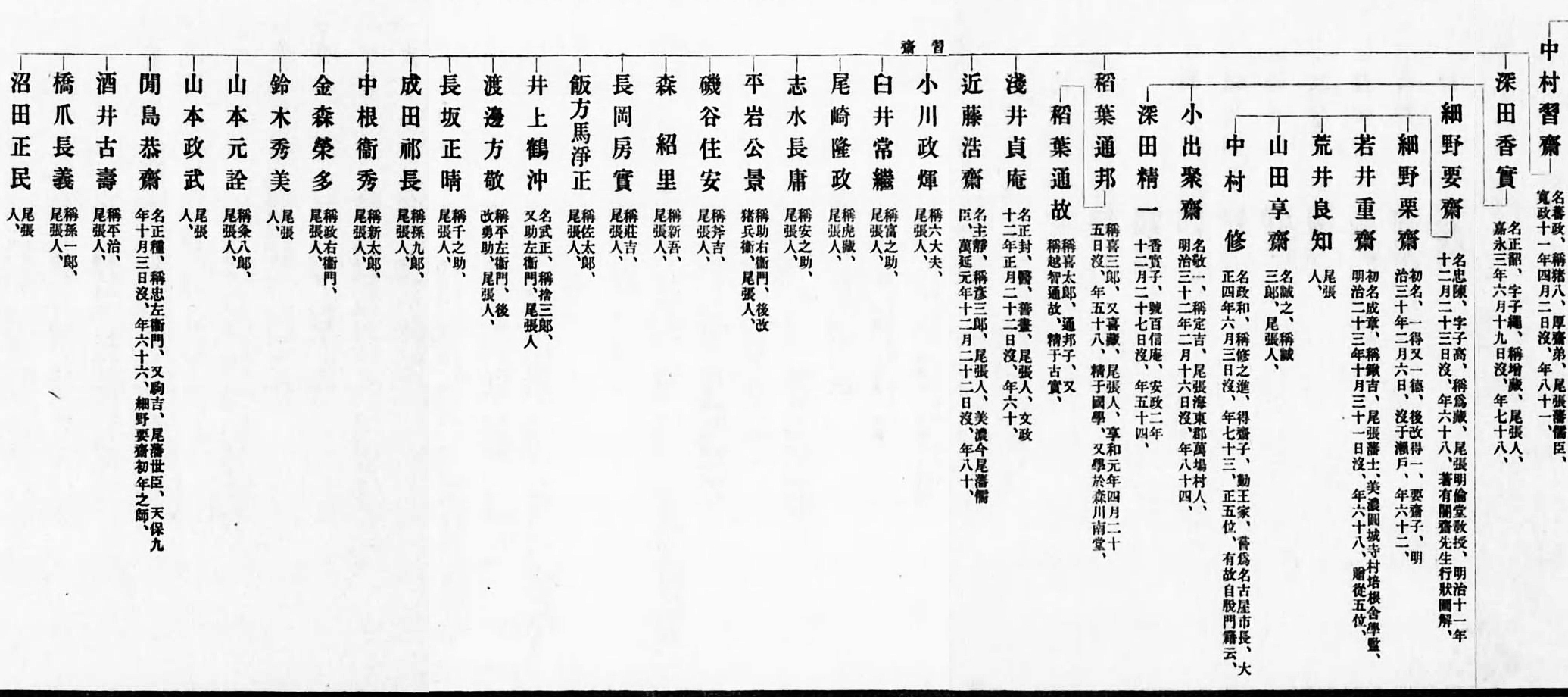

多くの門人を育てた尾張崎門学の先覚の一人として、蟹養斎の名を挙げることができる。手島益雄の『愛知県儒者伝』(東京芸備社、大正十三年)は、蟹養斎について以下のように書いている。

多くの門人を育てた尾張崎門学の先覚の一人として、蟹養斎の名を挙げることができる。手島益雄の『愛知県儒者伝』(東京芸備社、大正十三年)は、蟹養斎について以下のように書いている。

「蟹維安、字は子定、養斎又は東溟と号す、安芸の人なり、幼にして尾張に来り、某氏に養はる、資性英邁、五歳字を写し、七歳書を読み、十歳四書を講ず、既に長じて京に入り業を三宅尚斎に受く、尚斎学堂を設け事に幹たるもの五人を置き五舎長と称す、養斎其一人となり、学成つて再び尾張に来り、教授を業と為す、延享甲子官月俸を賜ふ、寛延戊辰講堂を城西幅下に営む、官、金若干を賜ふて以て之を資く、嘗て門人の為めに諸生規矩、諸生階級の二組を著す、之を尾張公たる戴公に進む、公大に之を善みし、明倫を以て堂に命け、親書して以て賜ふ、門人益々盛なり、後故在つて俸を辞し、伊勢の桑名に行く、爾後四方に萍浮す、深く道を以て自ら任ず、権勢に阿らず、卑弱を慢まらず、正学を開き邪説を排するを務と為す、後ち伊勢浦田に在て歿す、安永戊戌八月十四日也享年七十四藤波神主山に葬る、著す所頗る多し」

一方、『朝日日本歴史人物事典』には、蟹養斎について以下のように書かれている。

「江戸時代中期の崎門派の儒者。名は維安、養斎は号。安芸(広島県)の人。幼時に名古屋にきて尾張(名古屋)藩士布施氏の養子となる。三宅尚斎に朱子学を学んだのち、名古屋で私塾を開いて教化に携わり、尾張藩から5人扶持を給せられた。尾張藩の保護を受けて新たに巾下学問所を開いたが、経営難に陥って閉鎖し、伊勢(三重県)桑名へ去った。各地を転々として伊勢浦田で病没。道学に任じて実践躬行を尊び、異端異学を排斥し、儒教的喪祭の定着をはかった。< 著作>『易学啓蒙国字解』『火葬弁』『士庶喪祭考』『弁復古』< 参考文献>『尾藩世紀』(名古屋叢書3編) 」(高橋文博氏)

近松矩弘による同志結集─『子爵 田中不二麿伝』より

文久二年以降の近松矩弘の動きについて、『子爵 田中不二麿伝』は以下のように記している。

「文久二年に至つて天下勤王の徒益(ますます)奮起した、我尾藩は佐幕党の為に擁蔽せられ正義の徒進むを得ず、矩弘等悲憤に堪へず、同藩角田久次郎、山崎總右衛門、間島万次郎、梶原小六等と計り奸臣を除き正義を挽回せんことを主張し熱田神宮文庫へ同志を招いた、会するもの八十余名前藩主慶勝をして国事に與らしめ姦を退け正を進めん事等を乞ふの書を裁し相伴ふて成瀬正肥の邸へ至り矩弘首として之を面珍し若し猶予あらば同志の者一同東下して斃而已までの周旋せんと言つた、正肥其過激を戒め且不日之が処分せんことを諾した、因て一同東下の義は暫く中止した、而して此ことを佐幕党の聞く所となつて、熱田文庫の使丁を拘引して、顛末を詰問した、使丁は侠気があつて只和歌の会ありしのみと告げて、其他は言はず久しく獄に繋がれた、又神官林相模守と云ふものは正義を賛助せしを以て謹慎せしめられた、この月正月江戸に至り数日ならずして竹腰等幽閉せられ如雲等は復職し慶勝が国事に與ることゝなつた」